- 健康についての考え方

- 2026.01.24

私がSNSをやめた5つの理由

私がSNSをやめた5つの理由

〜心とからだを守るために、静かな選択をした話〜

今の時代、SNSはとても身近な存在です。

気軽に人とつながれたり、情報を手に入れられたり、便利な面がたくさんありますよね。

特にビジネスの世界では、SNSを利用し多くの人に認知してもらい集客につなげるツールとして活用するべきという風潮が広がっております。

私自身も、以前は仕事と思って毎日のようにSNSを投稿したり、誰かの投稿を見たりしていました。

そのため、今日の予約状況や健康情報の発信を積極的に心がける以外にも、出かけた際には、ちょっと良い風景や珍しい場所など、SNSに使えるようなものがないか、なんとなく探している自分がいました。

しかし、ある時ふと「この時間は私の心とからだにとって本当に必要なのだろうか?」と立ち止まるようになりました。

そして考えた末、SNSをやめるという選択をしました。

現在、整骨院の公式ホームページのブログとして健康情報や予約状況を発信したり、ごくたまに日常の内容をアップすることはしていますが、いわゆるSNS(Facebook,instagram,tiktok)などは全く利用しておりません。

ブログもSNSみたいなものでそれを続けていたら一緒じゃないの思われるかもしれませんが、全く違います。

それはブログは「他人の投稿に強制的に目がいくことや、他の人からのコメントの返信や相手や自分への「いいね」などの評価を意識すること」がないからです。

今回は、私がSNSを辞めた5つの理由について、心とからだの健康という視点も交えながらお話ししたいと思います。

① 気づかないうちに「心が疲れていた」から

仕事の投稿をしようと思ってSNSを開いていると、特に見ようと思わなくても

他の人の楽しそうな写真、ビジネスでの成功体験、キラキラした日常などが次々と流れてきます。

最初は「みんな頑張っているな」とか「素敵なところに行ってるな」とか思って見ていたはずですが

いつの間にか

・自分はまだまだ(仕事で)頑張りが足りないな

・なんで私の日常はこんなに普通なんだろう

・もっと頑張らないといけないのかな

と、無意識に人と比べている自分に気づきました。

これはとても静かで、でも確実に心を疲れさせていきます。

心が疲れると、自然と呼吸は浅くなり、からだにも余分な力が入り自律神経の乱れにもつながります。

「心の疲れは、からだに必ず現れる」

そう実感したことが、最初のきっかけでした。

② 情報が多すぎて、頭が休まらなかったから

SNSを開くと、

ニュース、健康情報、噂話、広告、炎上、誰かの意見

自分の仕事の予約状況などをアップする時に見ようと思わなくても、自然と目に入り

それらの情報は、なんとなく後からもネガティブな印象を与え脳の刺激を続けてしまいます。

これは、知らず知らずのうちに脳の疲労を引き起こします。

脳が疲れると、

・集中力が落ちる

・物忘れが増える

・イライラしやすくなる

といった変化が出やすくなります。

私自身も昨年SNSをやめるまで

「なんだか最近、考えがまとまらないな」

「些細なことで疲れるな」

と感じることが増えていました。

SNSをやめてしばらくすると、

頭の中がスーッと静かになり、

“何も考えていない時間”が心地よく感じられるようになりより仕事のことに集中することができるようになりました。

③ 「自分の時間」が奪われていると感じたから

仕事の投稿や他の人からのコメントの返信だけをするつもりが

ちょっとした時間に無意識に他人の投稿を見てしまう

5分のつもりが、気づけば30分。

その時間、本当は

・ゆっくりお茶を飲む

・余裕をもって仕事に取り組む

・観葉植物の世話をする

・ストレッチや筋トレをする

・ボーっとして脳を休ませる

・好きな趣味などに没頭する

そんな有意義な時間の過ごし方もできたはずです。

また、出かけた時もなんとなく映える写真が撮れるところを探してしまい、ゆっくりとその時間を楽しむことができなくなっていた。

SNSは「時間を奪うもの」ではありませんが、

使い方次第で、人生の大切な余白を削ってしまうことがあります。

SNSをやめてから、

・朝の時間がゆったりした

・夜の眠りが深くなった

・一日が長く感じられる

・外出先で余計なことを考えることがなくなった

そんな変化がありました。

時間に追われる感覚が減ったことで、

脳の疲れやからだの余分な緊張も自然と緩んでいきました。

④ 人の評価より「自分の感覚」を大切にしたくなったから

SNSでは、

「いいね」やコメントが、まるで“評価”のように感じられることがあります。

・いいねが少ないと不安になる

・反応がないと、間違っていたのかなと気になる

・コメントしてくれると嬉しいけど、何もないと何かさみしい

こうして、”いつの間にか「自分がどう感じたか」より、「どう見られるか」”が優先されていました。

仕事でSNSやっているだけだから、自分は「いいね」なんて全然気にしないと思っていましたが、それでも気になってしまうのが人間です。

本来、からだや心は

「他人からどう思われるか」より

「自分がどう感じているか」が何より大切です。

SNSをやめてからは、

・今日は疲れているな

・今日は気分がいいな

・今はゆっくり休みたいな

と、自分の感覚に素直に耳を傾けられるようになりました。

これは、心とからだの健康にとって、とても大きな変化でした。

⑤ 「静かな時間」がこんなにも豊かだと知ったから

SNSをやめると、

最初はなんとなく手持ち無沙汰になります。

でもそのうち、

・風の音

・鳥の声

・家の中の静けさ

・自分の呼吸

そんな「音の少ない世界」が、とても心地よく感じられるようになりました。

そして、行きたいところに行って無理に写真をとったりせず、ゆっくりその時間を過ごすことができるようになりました。

静かな時間は、

自律神経を整え、

脳と体を深く休ませてくれます。

今では、

この“静けさ”こそが、

私にとっての最高の贅沢だと感じています。

⑥SNSをやめて感じた、からだと心の変化

SNSをやめてから、私自身に起こった変化は

・眠りが深くなった

・からだの余分な緊張が減った

・気持ちが穏やかになった

・余計な焦りや不安が減った

・自分のペースで生きられるようになった

「やめた」というより、

「自分を取り戻した」

そんな感覚に近いかもしれません。

⑦SNSは悪ではない。でも「距離」はとても大切

ここまで読んで、

「じゃあSNSは全部ダメなのか?」

と思われた方もいるかもしれません。

決してそうではありません。

SNSは便利で、素晴らしい側面もたくさんあります。

大切なのは、

“使われる側”ではなく、“使う側”でいられているかどうか。

・見ていて心が重くならないか

・時間を奪われすぎていないか

・自分らしさを失っていないか

・精神的な負担になっていないか

一度、立ち止まって感じてみることがとても大切です。

⑧おわりに

SNSをやめたことで

私は「心とからだの声」が、以前よりずっと聞こえやすくなりました。

そして治療にもさらに集中できるようになり、細かなからだの変化を感じ取れるようになりました。

SNSをしないことで新しい患者さんの問い合わせなどが減るかと思っていましたが、SNSを辞めてからの方が新規の予約やお問い合わせが増えたのは想定外の嬉しい反応でした。

忙しい日々の中で、

心とからだは、静かにサインを出しています。

でも、情報に囲まれすぎると、その声はかき消されてしまいます。

もし今、

「なんとなく疲れが抜けない」

「気持ちが落ち着かない」

「自律神経が乱れている感じがする」

と感じているなら、

一度だけ、

SNSとの距離を少し見直してみるのも、

からだと心をいたわる立派なセルフケアになりますよ。

あなたの毎日が、

少しでも軽やかで、穏やかなものになりますように。

- 健康についての考え方

- 2026.01.16

小麦粉をやめてみて、また食べてみてわかった「からだの本当の反応」とは

小麦粉をやめてみて、また食べることを再開してみてわかった「からだの本当の反応」とは

昨年末、私は約1か月以上「小麦粉を一切摂らない生活」を続けていました。

パン、麺類、お菓子など、普段何気なく口にしているものの多くに小麦粉は使われています。正直、最初は「本当に続けられるだろうか」「そこまで変化があるのだろうか」と半信半疑でした。

しかし、実際に小麦粉を抜いた生活を続けてみると、からだには思っていた以上の変化がありました。

そして今年に入り、再び小麦粉を含む食品を普通に食べる生活に戻してみたことで、「抜いていた時」と「再開した後」の違いが、よりはっきりと見えてきたのです。

今回は、その実体験をもとに、小麦粉とからだの関係についてお伝えしたいと思います。

小麦粉を再開して最初に感じた変化 〜皮膚のかゆみ〜

まず一番わかりやすく現れたのが、皮膚のかゆみでした。

もともと、強いかゆみではないものの、「なんとなくムズムズする」「少しかゆい気がする」と感じることが時々ありました。

ところが、小麦粉を完全にやめていた期間中は、そのかゆみが ほぼ消えていた のです。

それが、小麦粉を再び摂るようになってしばらくすると、また同じようなかゆみを感じるようになりました。

冬場で空気が乾燥していることも影響しているとは思いますが、それを差し引いても「明らかに戻ってきた」という感覚がありました。

同じような変化は、妻にも見られました。

妻は以前から指から手の甲にかけてのかゆみに悩んでいましたが、小麦粉抜きの生活をしている間は症状がかなり落ち着いていました。

ところが再開後、また指のかゆみが出てきて、本人も「痒くてつらい」と感じるほどになっています。

胃腸の調子の違い 〜膨満感・胸焼け〜

次に感じたのは、胃腸の調子です。

小麦粉を抜いていた期間は、食後の膨満感や胸焼けが少なく、「胃が軽い」「胃腸の負担が少ない」という感覚がありました。

再び小麦粉を摂るようになると、

・食後にお腹が張る

・胃が少し重たい感じがする

・胸焼けのような不快感が出ることがある

といった症状が、少しずつ戻ってきました。

必ずしも毎回ではありませんが、「あ、今日は小麦粉を多く食べたな」という日ほど、胃腸の不調を感じやすいように思います

風邪ではないのに鼻水が出る

もう一つ意外だったのが、鼻の症状です。

風邪をひいているわけでもないのに、軽い鼻炎のような状態になり、鼻水が出やすくなりました。

小麦粉を抜いていた時期には、こうした症状はほとんど気になりませんでした。

再開後にまた出てきたことで、「鼻の粘膜の炎症とも関係があるのかもしれない」と感じるようになりました。

血液検査の結果はどうだったのか?

小麦粉を抜いている期間中に、血液検査も行いました。

結果としては、

・コレステロール値が少し下がった

・その他の数値に大きな変化はなし

というものでした。

血液検査の数値だけを見ると、「劇的な変化があった」とは言えません。

しかし、ここで大切なのは 数値に出ない体感的なからだの変化 です。

数値には出なくても、からだは確かに反応している

皮膚のかゆみ、胃腸の不調、鼻の症状。

これらは命に関わるものではないかもしれませんが、積み重なると日常生活の質を確実に下げてしまいます。

小麦粉を抜いていた時期は、

・からだが軽い

・不快な症状が少ない

・結果的に気分も安定している

という状態でした。

数値として大きな変化がなくても、からだがどう感じているかはとても重要なサインだと改めて感じました。

まとめ 〜私がまた小麦粉抜き生活を選んだ理由〜

今回の経験をまとめると、

・小麦粉を抜くことで

皮膚の炎症やかゆみが改善

鼻炎のような症状が緩和

胃腸の調子が良くなった

・血液検査の数値は大きく変わらなかった

・しかし、体調全体としてのメリットは非常に大きかった

という結果になりました。

小麦粉がすべての人に悪いわけではありません。

しかし、「自分のからだにとってどうか」という視点で見ると、私の場合は 確実に反応が出ている と感じました。

そのため、また改めて小麦粉を控える生活を続けていこうと思います。

食事は毎日の積み重ねです。

少しの意識の違いが、数週間、数か月後の体調を大きく左右します。

もし、原因のはっきりしない皮膚のかゆみや胃腸の不調、鼻の症状でお悩みの方は、一度「食べているもの」に目を向けてみるのも一つの方法かもしれません。

からだは、私たちが思っている以上に正直です。

その声に耳を傾けることが、健康への第一歩だと感じています。

小麦粉を抜いている間は米粉でパンやスイーツを焼いて食べていました。

米粉とアーモンドのゆずマドレーヌ

米粉のリンゴケーキ

米粉のアップルパイ

工夫すると小麦粉抜きでもいろいろな楽しみ方があります。

- 健康についての考え方

- 2025.11.25

小麦粉を全く摂らない生活を始めてみて感じたこと

小麦粉を全く摂らない生活を始めてみて感じたこと

〜グルテンと体の反応について〜

最近、私自身のからだの変化を確かめるために、実験的に「小麦粉をまったく摂らない生活」 を続けています。

いわゆる「グルテンフリー生活」です。

※よしりんの4毒抜き<4毒:小麦粉、甘いもの、乳製品、植物性油を完全に抜くということ >ではありません。

小麦粉を使った食べ物は昔に比べて本当に身近になり、パン、麺類、お菓子、揚げ物の衣など、気づかないうちに一日の多くのカロリーを小麦が占めていることがあります。

その一方、皆さんもご存知の通り、小麦に含まれる グルテン というタンパク質は、ときに体にさまざまな影響を与えることがあります。

今回は、実際に小麦を断ってみて感じたことや、東洋医学・身体の仕組みから見た小麦の影響などをまとめてみました。

「小麦を完全にやめたほうがいい」という話ではなく、ひとつの「体験談」として読んでいただければと思います。

■ 小麦に含まれる「グルテン」とは?

グルテンは小麦粉に水を加えてこねる過程でできるタンパク質で、パンのふくらみやもちっとした食感を生み出す“主役”です。

しかし、このグルテンは人によっては次のような影響を引き起こすことがあります。

①腸の炎症を起こしやすくする

②リーキーガット(腸漏れ)を引き起こす原因になる場合がある

③皮膚トラブル(湿疹、痒み)の一因になる

④頭痛やだるさ、集中力低下につながることも

⑤情緒の不安定(イライラしやすい)

もちろん全員がこうなるわけではありません。

しかし、最近では「グルテン感受性」という、アレルギーではないが体が反応してしまうタイプの方も増えていると言われています。

■ 小麦をやめて感じたことやからだの変化

小麦を食べない生活を始めると、まず気づくのは とにかく世の中の食品の中に小麦製品がいかに多いか ということです。

パン、うどん、パスタ、ラーメン、ピザ、カレーのルウ、天ぷらやフライの衣、クッキー、お菓子などなど

気を抜くとすぐ小麦にぶつかります。

そばも10割そば以外は小麦粉が多く使われていますし、市販の米粉パンにも小麦粉がかなり入っています。

それらを気をつけて見極め小麦粉の入った食品を食べないようするのは、最初のうちは結構たいへんですが慣れてくるとそれほど苦痛でもありません。

そんな生活を数週間続けると、私の場合は次のような変化がありました。

① 胃腸の調子が良くなる

私自身もともと胃腸が弱く食べすぎると胸焼けや不快感を感じることもありましたが、食事をしたあとの「胃の重さ」が明らかに減り、食後の眠気も少なくなりました。

胃腸の調子が悪いとよくゲップが出ていたのですが、それもなくなりました。

② 肌の調子が良い

少し乾燥肌と軽いかゆみがでることがありましたが、これが落ち着いた感じがあります。

これは、妻の方が実感が大きかったようで、手の指に長年皮膚科にもかかっていて治ったり再発したりをくりかえしていた皮膚の痒みがあったのですが、小麦粉を摂らなくなって痒みやかぶれが全くなくなったと喜んでいました。

③ イライラ・モヤモヤが減る

もともとイライラしたりすることはあまりありませんでしたが、気持ちが落ち着き余裕ができたせいか、以前やろうと思っていたけどめんどうに感じてできなかったことなどを積極的にできるようになりました。

④ 疲れにくい

体の炎症が減ると、慢性疲労の回復が早くなったと感じます。

もちろん、すべての変化が小麦をやめたことだけの影響とは言い切れません。

しかし、自分の体が何に反応しやすいのかを知る意味で、とても有意義な期間になっています。

■ 東洋医学から見た「小麦」と体の関係

小麦は本来、悪い食べ物ではなく、心を落ち着けたり体力を補う面もあります。

しかし、現代では

・品種改良されすぎている

・精製されすぎている

・食べる量が多すぎる

・添加物と一緒に摂っている

などの理由で、「脾(消化吸収)」に負担がかかりやすくなっています。

その結果、

・だるい

・頭が重い

・冷えやすい

・湿疹が繰り返す

・眠りが浅い

などの症状として現れることがあります。

■ 小麦をやめるメリットとデメリット、注意点

〈小麦を抜くメリット〉

・腸が休まり炎症が落ち着く

・肌の状態が良くなる

・全身のだるさが軽減

・血糖値の乱れが減る(パンや麺は急上昇しやすい)

〈小麦を抜く時のデメリットや注意点〉

・小麦をやめると食事が偏りやすい

・食事の幅が狭くなるので、ストレスになったり生活の質が下がったように感じる

・家族と食事が合わなくなる場合もある(家族との理解が必要)

・完全にゼロにする必要はない

一番大切なのは「自分の体の声を聴くこと」です。

■ 小麦抜き生活は誰でも試せる「体質チェック」

完全にやめる必要はありませんが、

2〜3週間だけ「小麦ゼロ」で過ごしてみる と、自分の体質がよく分かります。

「なんだか調子が良い」「痛みやかゆみなどが明らかに減った、なくなった」と感じれば、小麦が体への負担になっていた可能性があります。

逆に「特に変わらない」なら、小麦にそれほど気にしなくてよもよいタイプかもしれません。

■ まとめ

小麦抜き生活をしてみて感じたのは、

体は想像以上に“食べ物の影響”を受けている

ということです。

小麦が悪いという話ではなく、

現代の食生活では「知らないうちに小麦を取りすぎている」ことが問題なのかもしれません。

もし慢性的な体の重さ、肌荒れ、疲れ、眠りの質の悪さに悩んでいる方がいたら、

一度だけでも「小麦抜き生活」を試してみる価値はあると思います。

体は正直です。

食べるものを変えるだけで、驚くほど調子が変わることがあります。

辞めることによってデメリットを感じさせないぐらい症状が改善した、不調が治ったという方は完全に小麦粉を摂らない生活を続けるのも良いと思います。

あまり変わらない、それ以上にストレスが大きくなりすぎるというのであれば、将来的な体への負担を考えて控えめにすることを心がけて、小麦粉とうまく付き合うというのでも良いと思います。

次回は「グルテンフリー中におすすめの食材」「代替メニュー」などもご紹介します。

- 健康についての考え方

- 2025.10.22

知っていますか?市販のお菓子に潜む危険な添加物~後味の悪さの正体~

知っていますか?市販のお菓子に潜む危険な添加物〜後味の悪さの正体〜

市販のクッキーやスナック菓子、ポテトチップスなどを食べると後味や口の中が気持ち悪くなったりした経験はありませんか?これは市販のスナック菓子、クッキーなどに大量の添加物が含まれているからです。

自分でクッキーを作った人はご存知だと思いますが、本来クッキーに使われる材料は、小麦粉、バター、砂糖、とフレーバーとなる素材のみです。しかし、市販のクッキーの原材料を見てみると、聞いたことがないような様々な食品が使われていることがわかります。

これは製造しやすくするため、安くつくるため、食感をよくするため、保存性をよくするためなどの理由で使われているのですが、これらが人の健康のことを考えられていないことが現実です。

今回は市販のお菓子含まれている材料の危険性や問題点についてお伝えしたいと思います。

なぜ市販のお菓子には添加物が必要なのか?

スーパーやコンビニで売られているお菓子には、長期保存が可能で、常に同じ味と食感を提供するという大きな特徴があります。家庭で作るクッキーは日持ちがせず、時間が経つと風味が落ちたり、硬くなったりします。しかし市販品は、何週間、時には何ヶ月経っても同じ状態を保っています。

この「均質性」と「保存性」を実現するために、様々な添加物が使用されているのです。また、製造コストを抑えるため、バターの代わりにマーガリンやショートニング、天然の素材の代わりに人工的なフレーバーが使われることも少なくありません。

特に注意したい添加物とそのリスク

トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニング、パーム油)

クッキーやパイ、パンなどによく使われるマーガリンやショートニングには、トランス脂肪酸が含まれていることが多いです。トランス脂肪酸は、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増加させ、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を減少させることが知られています。

また、植物油と記載されているものの多くはパーム油というトランス脂肪酸を多く含む安価な油が使われております。

この影響により、心臓病のリスクが高まることが多くの研究で明らかになっており、欧米諸国では使用が規制されている国も少なくありません。

日本では規制が緩いため、知らず知らずのうちに摂取してしまっている可能性があります。

合成保存料(ソルビン酸、安息香酸など)

長期保存を可能にする合成保存料は、微生物の繁殖を防ぐ効果がありますが、人体への影響が懸念されています。例えば、ソルビン酸は発がん性の可能性が指摘されているほか、アレルギー反応を引き起こすことも報告されています。

これらの保存料は、少量であれば問題ないとされていますが、様々な食品から継続的に摂取することによる蓄積影響については、まだ不明な点が多いのが実情です。

人工甘味料(アスパルテーム、スクラロースなど)

「糖質オフ」「カロリーゼロ」を謳った商品に使われることの多い人工甘味料。一見健康的に見えますが、これらの人工甘味料には、腸内細菌叢への悪影響や、砂糖よりも甘味が強いため味覚が鈍感になるといったリスクが指摘されています。

また、人工甘味料を摂取した後に、かえって食欲が増進するという研究結果もあり、ダイエット目的で使用しても逆効果になる可能性があります。

合成着色料(赤色○号、黄色○号など)

見た目を鮮やかにする合成着色料は、特に子ども向けのお菓子に多く使用されています。これらの合成着色料には、子どもの注意力や行動に影響を与える可能性が示唆されており、欧州では使用制限が設けられているものもあります。

また、合成着色料の一部には発がん性が疑われているものもあり、長期的な摂取による影響が懸念されています。

酸化防止剤(BHA、BHTなど)

油脂の酸化を防ぐために添加されるBHA(ブチルヒドロキシアニソール)やBHT(ブチルヒドロキシトルエン)は、動物実験では発がん性が確認されており、人間に対しても同様のリスクが懸念されています。ポテトチップスや油脂の多いスナック菓子に広く使用されています。

添加物の複合影響と「後味の悪さ」の正体

一つ一つの添加物は、許容範囲内の量で使用されていたとしても、複数の添加物を同時に摂取した場合の影響(複合影響)については、ほとんど研究が進んでいません。

また、市販のお菓子を食べた後の「後味の悪さ」や「口の中が気持ち悪くなる感覚」は、これらの添加物の影響によるものが大きいと考えられます。特に、人工的な甘味料や化学調味料は、舌に残る感覚が自然の素材とは異なり、それが不快感につながることがあります。

私たちにできること〜より安全な選択のために〜

原材料表示を確認する習慣をつける

食品を購入する際には、必ず原材料表示を確認する習慣をつけましょう。原材料は使用量の多い順に表示されているため、最初の方に添加物の名前が並んでいる商品は、特に注意が必要です。

できるだけ素材に近いお菓子を選ぶ

なるべく添加物の少ない、素材そのものの味を楽しめるお菓子を選びましょう。例えば、無添加のドライフルーツやナッツ、素材をシンプルに使ったクッキーなどがあります。

手作りお菓子のススメ

時間があるときには、自分でお菓子を作ってみることもおすすめです。材料を自分で選べるので、添加物の心配がなく、健康的なだけでなく、作る過程そのものを楽しむこともできます。

企業への期待と私たちの選択の力

食品メーカーに対し、添加物を減らした商品の開発や、より安全な原材料への切り替えを求める声を届けることも重要です。私たち消費者の選択が、市場を変える力になります。添加物の少ない商品を選んで購入することで、企業は消費者のニーズに応えようとするでしょう。

まとめ

市販のお菓子に含まれる添加物は、確かに便利で経済的なメリットがありますが、その代償として健康リスクを伴う可能性があります。すべての添加物が危険というわけではありませんが、継続的な摂取や複合的な影響については未知数の部分が多いのも事実です。

私たちは、これらの情報を正しく理解した上で、自分や家族の健康を守るための選択をしていく必要があります。

次回お菓子を選ぶとき、その一口がどのような材料で作られているのか、少し考えてみてください。

より健康的で、後味の良い選択ができるはずです。

一番安心できるの自分で材料を選び、一から作ってみるということです。

そうすることによって、市販のものがいかに無駄なものが多く使われているか知ることができます。

美味しさと健康は両立できます。知識を持って、賢い消費者になりましょう。

- 健康についての考え方

- 2025.10.20

多くの人が陥りやすい「エコーチェンバー効果」の注意点

多くの人が陥りやすい「エコーチェンバー効果」の注意点

1「エコーチェンバー効果」とは?

2 なぜそうなるの?

3エコーチェンバーがもたらす影響

① 考え方がかたよる

② 誤った情報を信じてしまう

③ 社会の分断を生む

4 健康情報をネットで探すときの注意点

① 体験談は“その人の話”にすぎない

② “広告”と“情報”を見分ける

③ 「出どころ」を確かめる

④ 検索結果の“上位”=“正しい”ではない

⑤ 自分の不安をあおる情報は距離を置く

5エコーチェンバーから抜け出す3つのコツ

1. 反対意見にも少し触れてみる

2. 情報の出どころを意識する

3. 正しさよりも多様さを大切にする

5 まとめ 〜心の健康にもつながる情報の見方〜

- 健康についての考え方

- 2025.10.10

「果糖ブドウ糖液糖」に注意! 体をサビつかせる“糖化”の話

「果糖ブドウ糖液糖」に注意しましょう 体をサビつかせる“糖化”の話

最近では、スーパーやコンビニで売られている清涼飲料水や加工食品の多くに「果糖ブドウ糖液糖(かとうぶどうとうえきとう)」という成分が使われています。

名前だけを見ると「果糖」や「ブドウ糖」など、体に良さそうな印象を受けるかもしれませんが、実はこの「果糖ブドウ糖液糖」には注意が必要です。

なぜなら、この成分は“糖化(とうか)”を強く進める原因のひとつだからです。

◆「糖化」とは何か?

「糖化」とは、体の中で糖分がたんぱく質と結びついて変性し、“焦げつき”のような状態になることをいいます。

たとえば、ホットケーキを焼くときに生地がきつね色になる現象がありますね。

あれは「メイラード反応」と呼ばれ、糖とたんぱく質が熱で結びついて色が変わる現象です。

実は、私たちの体の中でも同じようなことが起きているのです。

糖化が進むと、**AGEs(終末糖化産物)**と呼ばれる老化物質が作られます。

これが血管や皮膚、臓器などにたまっていくと、体の機能を老化させる原因になります。

◆糖化が引き起こす不調

糖化によって作られたAGEsは、さまざまな不調のもとになります。

①血管の弾力が失われ、動脈硬化や高血圧のリスクが上がる

②肌のハリがなくなり、しわやたるみが増える

③骨や関節がもろくなる

④脳や神経の働きを低下させ、認知症リスクが高まる

⑤糖尿病の悪化やインスリン抵抗性の上昇

つまり糖化は、「体の老化」を内側から進めてしまう反応なのです。

◆果糖ブドウ糖液糖はなぜ危険?

「果糖ブドウ糖液糖」は、トウモロコシなどのデンプンから人工的に作られる“異性化糖”です。

ブドウ糖と果糖が混ざった液体の甘味料で、清涼飲料水やドレッシング、タレ、菓子パンなどに多く使われています。

一番の問題は、果糖がブドウ糖の約10倍以上の速さで糖化を進めてしまうという点です。

果糖は血糖値を上げにくいという特徴がありますが、そのかわり体内で代謝される過程で、活性酸素やAGEsを大量に発生させてしまうのです。

つまり、血糖値が上がらないからといって安心できないのです。

むしろ「血糖値が上がらない=気づかないうちに糖化が進む」という危険があります。

◆どんな食品に入っているの?

以下のような食品には「果糖ブドウ糖液糖」や「ブドウ糖果糖液糖」などがよく含まれています。

①炭酸飲料、スポーツドリンク、ジュース

②加工されたコーヒー飲料、紅茶飲料

③ケチャップ、焼肉のタレ、ドレッシング

④菓子パンやスイーツ、ゼリー

⑤コンビニ弁当や総菜のソース類

成分表示を見て、「果糖ブドウ糖液糖」「ブドウ糖果糖液糖」「高果糖液糖」などの名前があれば、それは異性化糖です。

特に飲み物では、ほとんどの清涼飲料に使われているのが現状です。

◆異性化糖を避けるコツ

まずは、「飲み物を選ぶときに成分表示を見る」ことから始めましょう。

水、お茶、無糖の炭酸水など、シンプルなものを選ぶのが基本です。

また、調味料も「果糖ブドウ糖液糖」と書かれたものを避け、“砂糖”や“みりん”、“はちみつ”など自然な甘みを使った商品を選ぶと安心です。

さらに、喉が渇いたときに甘い飲み物を飲むと、血糖の波が乱れやすくなります。

冷たい麦茶や白湯で水分を補うほうが、体のリズムを整えやすくなります。

◆食事全体を見直そう

果糖ブドウ糖液糖を避けることは大切ですが、「糖化を進めない生活」はそれだけではありません。

以下のような生活習慣を意識することで、体をサビつかせないことができます。

①よく噛んでゆっくり食べる(血糖の急上昇を防ぐ)

②食事の最初に野菜やたんぱく質を摂る

③十分な睡眠をとる(代謝の回復)

④適度に体を動かす(糖のエネルギー利用を促進)

⑤ストレスをためない(ホルモンバランスを保つ)

特に、運動は「余分な糖を燃やす」うえで非常に効果的です。

ウォーキングや軽いストレッチなど、無理のない範囲で続けていくことが、糖化予防に役立ちます。

◆まとめ

果糖ブドウ糖液糖は、口当たりがよく安価なため、私たちの身の回りに非常に多く使われています。

しかし、ブドウ糖よりもはるかに速く糖化を進めるため、長い目で見ると老化や生活習慣病の原因になってしまいます。

まずは、「飲み物の成分表示を見る」ことから始めてみましょう。

ちょっとした意識の積み重ねが、体を若々しく保ち、将来の健康を守ることにつながります。

あなたの体は、あなたが日々選ぶ“ひと口”からできています。

今日からぜひ、“体が喜ぶ甘さ”を選んでみてください。

- 健康についての考え方

- 2025.08.18

冷房や冷たいものの摂りすぎで胃腸が弱っていませんか?

冷房や冷たいものの摂りすぎで胃腸が弱っていませんか?

夏の暑さが続く中、体を守るために冷房や冷たい飲み物・食べ物が欠かせなくなっています。しかし、これらがかえって体調を崩す原因になることもあります。

最近、当院でも、「なんとなくお腹の調子が悪い」「食欲がない」「体がだるい」といった、いわゆる“夏バテ”のような症状を訴える方が増えてきました。

今回は、冷房や冷たいものが体に与える影響と、それを防ぐためにできること、また調子を崩してしまったときの対処法についてお話しします。

■ なぜ冷房や冷たいもので胃腸が弱るのか?

夏は気温が高く、どうしても冷たい飲み物やアイスなどを口にしたくなります。また、外から帰ってきたらすぐに冷房の効いた部屋に入ることも多いでしょう。

しかし、体の外も内も冷やしすぎてしまうと、次のようなことが起こります。

-

胃腸の働きが低下する

胃や腸はある程度の温かさがあることで、消化や吸収がスムーズに行われます。冷たいものを摂ると、内臓が冷えて動きが鈍くなり、胃もたれ・下痢・便秘・食欲不振などを引き起こします。

-

血行が悪くなる

冷房の効いた部屋に長時間いると、体表の血管が収縮して血流が悪くなり、特にお腹まわりの血流が滞りやすくなります。そのため、内臓の冷えや働きの低下を招くのです。

-

自律神経の乱れ

気温差が激しいと、体温調節を担う自律神経に負担がかかります。自律神経が乱れると、胃腸の働きや体の回復力も落ちてしまいます。

■ 胃腸を冷やさないために気をつけたいこと

では、夏でも元気な胃腸を保つにはどうすればよいのでしょうか?以下のようなことに気をつけてみてください。

1. 冷たいものの摂りすぎに注意

キンキンに冷えた飲み物やアイス、冷たい麺類などは、たまに摂る程度であれば問題ありませんが、習慣的に摂りすぎると確実に胃腸は弱ります。

冷たい飲み物を飲むときは常温のものと交互にしたり、氷を抜くなどして工夫しましょう。

2. 冷房の温度を適切に

冷房の設定温度は26〜28℃くらいが目安です。また、冷たい風が直接体に当たらないように風向きを工夫したり、冷えやすい足元にひざ掛けを使うのも有効です。

寝るときはタイマーを使って、冷えすぎを防ぎましょう。

各社、風が自分に当たらないようにするモード「ダイキンの場合(風ないスモード)」がありますので、それをうまく活用しましょう。

3. 腹巻きや靴下を活用

冷えやすいお腹・腰回り・足首を守ると、胃腸の調子も安定します。特に女性や冷え性の方は、真夏でもお腹を冷やさない工夫を取り入れてください。

4. 温かいものを積極的に摂る

味噌汁、煮物、生姜湯、常温のお茶など、「体を温める食べ物」を意識的に取り入れると、内臓の働きが活発になります。

また、胃腸に負担の少ない消化の良い食事を心がけましょう。

■ 体調を崩してしまったときの対処法

それでも、うっかり冷やしすぎてしまったり、体調を崩してしまうことはあります。そんなときの対処法をいくつかご紹介します。

1. お腹を温める

湯たんぽや蒸しタオルをお腹に当てて、内臓の血行を促進しましょう。腹巻きも効果的です。温めることで胃腸の動きが回復しやすくなります。

2. 無理に食べない

食欲がないときは、無理にたくさん食べる必要はありません。お粥やスープなど、消化の良いものを少しずつ摂るようにしましょう。

梅干し、葛湯、生姜湯、梅醤番茶などもおすすめです。

<梅醤番茶とは>

3. 白湯(さゆ)を飲む

常温の水よりも、白湯は内臓を優しく温めてくれます。冷えたお腹や体をリセットするのにぴったりです。

4. お灸も効果的です

東洋医学では「冷えは万病のもと」とされ、体のバランスの乱れや未病(みびょう=病気になる一歩手前)を整える手段として、お灸をよく使います。

特にお腹の冷えや胃腸の機能低下に対しては、経絡の流れを整えることで症状を軽減する効果が期待ができます。

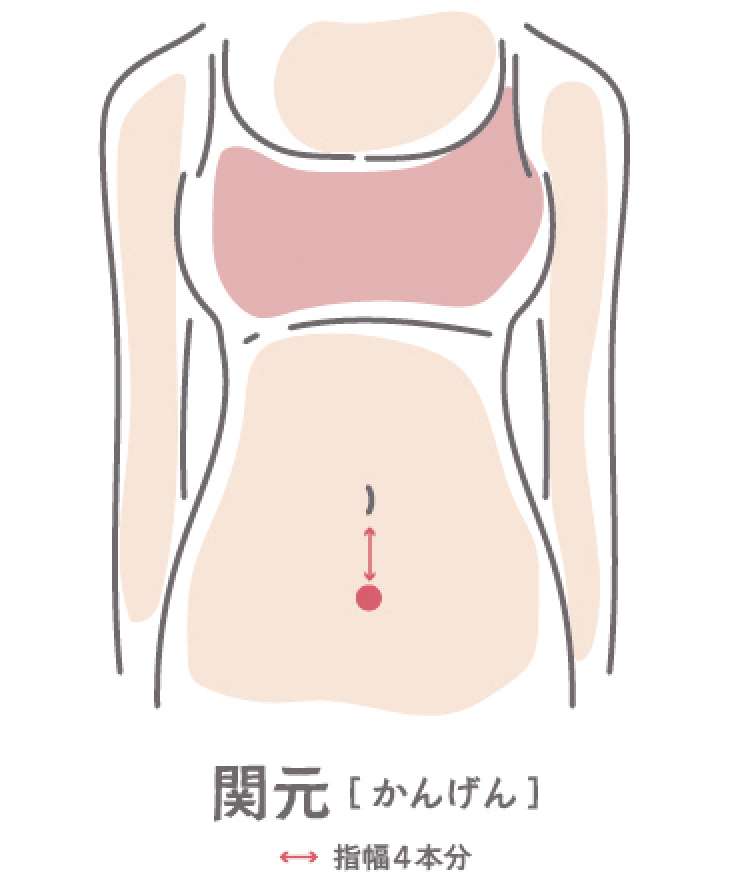

ご自分でされる場合、せんねん灸などを用いてへその指4本分下にある「関元穴(かんげんけつ)」に朝晩各1回ずつお灸をするとよいでしょう。

■ まとめ

暑い夏を快適に過ごすために、冷房や冷たい食べ物は欠かせない存在ですが、それに頼りすぎると、知らないうちに体の内側から調子を崩してしまうことがあります。

「なんとなく疲れやすい」「食欲がない」「お腹の調子が悪い」と感じたときは、それは体からのサインかもしれません。

少し生活習慣を見直したり、体を温める工夫をすることで、胃腸の調子を整え、夏を元気に乗り切ることができます。

無理をせず、体の声に耳を傾けてあげましょう。

必要なときは、私たち専門家の手を借りるのもひとつの方法です

冷えや自立神経でお困りの方はぜひご相談ください。

- 健康についての考え方

- 2025.08.17

あなたの「からだの感覚」、おかしくなっていませんか?

あなたの「からだの感覚」、おかしくなっていませんか?

〜なかなか治らない症状の意外な原因とは〜

「ずっと肩こりが取れない」「腰痛がなかなか改善しない」「マッサージしてもすぐ戻る」

こんなお悩みを抱えていませんか?

当院にご来院される患者さんの中には、長年同じような不調に悩まされている方が多くいらっしゃいます。そして、よくよくお話を伺っていると、共通する「ある傾向」が見えてくるのです。

それは――

「強い刺激を受け続けてきた」 ということです。

今回は「からだの感覚がおかしくなってしまう理由」について、そしてどうすればそこから回復できるのかをお話ししていきます。

■ こんな習慣、ありませんか?

強い鍼の刺激や電気治療を続けている

家族に「もっと強く!」と頼んで揉んでもらっている

このような刺激を受け続けていると、一時的に「効いた感じ」がするかもしれません。施術後にスッキリしたように感じたり、「やってもらった感」が得られるため、つい繰り返してしまうこともあるでしょう。

しかし、その刺激、あなたのからだに本当に合っているでしょうか?

■ 強い刺激は、からだの感覚を「麻痺」させる

私たちの体はとても繊細にできています。皮膚、筋肉、神経、内臓――すべてが微妙なバランスの上に成り立ち、日々の生活を支えています。

ところが、強い力で揉んだり、過剰な刺激を与え続けてしまうと、次のような変化が起きてしまいます。

◉ 筋肉が防御反応で固まってしまう

「強く押される=危険な刺激」とからだが感じると、防御のために筋肉が緊張し、かえって硬くなります。これでは本末転倒ですよね。

◉ 皮膚や筋膜の感覚が鈍くなる

強い刺激が繰り返されることで、感覚神経が鈍り、「感覚のずれ」が生まれます。本来であれば「ここがつらい」と正確に感じるはずが、ぼやけてしまい、からだの声が聞こえにくくなるのです。

◉ 強い刺激でしか満足できなくなる

感覚が麻痺してくると、同じ強さでは「効いてる気がしない」と感じるようになります。結果として、より強い刺激を求め、悪循環に陥ってしまいます。

■ からだのバランスが崩れると、治りにくくなる

本来、私たちの体には自然に治ろうとする力=自己治癒力が備わっています。痛みが出たとき、少し休めば回復するのもその力のおかげです。

しかし、感覚がずれてバランスが崩れた状態では、この自己治癒力がうまく働かなくなります。からだが「自分の状態」を正しく把握できなくなるため、修復のスイッチが入らなくなってしまうのです。

すると…

-

どれだけ施術を受けてもすぐに戻ってしまう

-

休んでも回復しない

-

痛みの場所が移動する

-

慢性的なだるさや違和感が続く

といった状態に陥ってしまいます。

■ 当院が大切にしていること

〜からだの感覚をリセットし「感じる力」を取り戻す施術〜

当院では、「あなたのからだが本来持っている感覚と回復力を取り戻すこと」を大切にしています。そのため、強い刺激は行わず、あなたのからだが安心できるレベルの、やさしい刺激で施術を行います。

◆ 小さな刺激が、からだを変える

「こんなにソフトで効くの?」と思われるかもしれませんが、実はこの“小さな刺激”こそが、からだの感覚をリセットし、自然なバランスを取り戻す鍵になるのです。

やさしい刺激は、からだに「安心・安全だよ」と伝え、緊張をほどき、血流や神経の流れをスムーズにします。結果として、自己治癒力が働きやすい状態に戻っていきます。

◆ 感覚を「研ぎ澄ます」施術

強い刺激で麻痺してしまった感覚を少しずつ正常に戻していくことで、あなた自身が「本当にどこが悪いのか」「どう動けばラクになるのか」に気づけるようになります。これが、根本的な回復の第一歩です。

■ まとめ:もっと“感じる”ことから始めてみませんか?

現代は「効率重視」「即効性重視」の時代。ですが、からだの回復には時間と丁寧さが必要です。

強い刺激を続けるよりも、「自分のからだがどう感じているのか」に耳を傾けることの方が、ずっと回復への近道になるのです。

なかなか治らない不調に悩んでいる方、もしかしたらその原因は「刺激の強さ」にあるかもしれません。

当院では、あなたのからだにそっと寄り添い、やさしい施術で本来の感覚を取り戻すお手伝いをしています。

「最近、感覚が鈍くなってきたかも…」

「強いマッサージに慣れてしまった…」

そんな方は、ぜひ一度当院の施術を体験してみてください。

からだはきっと、あなたの気づきを待っているはずです。

- カテゴリー

- 腰痛

- 肩こり

- 膝痛

- 自律神経の乱れ

- 腰部脊柱管狭窄症

- 症例報告

- 活動報告

- 外反母趾

- ストレッチ

- 運動方法

- 肘の痛み

- 首の痛み

- 日常生活のからだの使い方

- 姿勢について

- 健康についての考え方

- 手の痛み

- 足の痛み

- 指の痛み

- ダイエット

- むくみ

- しびれ

- 足がつる

- こころの健康

- 健康なからだは食事から

- お店紹介

- 日常のブログ

- アーカイブ

- 2026.1

- 2025.12

- 2025.11

- 2025.10

- 2025.9

- 2025.8

- 2025.7

- 2025.6

- 2025.5

- 2025.4

- 2025.3

- 2025.2

- 2025.1

- 2024.12

- 2024.11

- 2024.10

- 2024.9

- 2024.8

- 2024.7

- 2024.6

- 2024.5

- 2024.4

- 2024.3

- 2024.2

- 2024.1

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.9

- 2023.8

- 2023.7

- 2023.6

- 2023.5

- 2023.4

- 2023.3

- 2023.2

- 2023.1

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.10

- 2022.9

- 2022.8

- 2022.7

- 2022.6

- 2022.5

- 2022.4

- 2022.3

- 2022.2

- 2022.1

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.9

- 2021.8

- 2021.7

- 2021.6

- 2021.5

- 2021.4

- 2021.3

- 2021.2

- 2021.1

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.9

- 2020.8

- 2020.7

- 2020.6

- 2020.5

- 2020.4

- 2020.3

- 2020.2

- 2020.1

アクセス

〒666-0112

兵庫県川西市大和西4丁目3−16

- お電話でのお問い合わせ・ご予約は

- 072-743-2232

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

- ※水曜日、木曜日、日曜日、祝祭日は休みです

- BLOG一覧

- 2026/01/24私がSNSをやめた5つの理由

- 2026/01/20からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

- 2026/01/16小麦粉をやめてみて、また食べてみてわかった「からだの本当の反応」とは

- 2025/12/08ネギショウガ塩麹の健康効果と活用方法

- 症状別メニュー

- 腰痛の治療

- 腰部脊柱管狭窄症

- 変形性膝関節症の治療

- 肩こりの治療

- 五十肩の治療

- 休診日カレンダー

| 2026年2月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 2026年3月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||