- 健康についての考え方

- 2026.01.24

私がSNSをやめた5つの理由

私がSNSをやめた5つの理由

〜心とからだを守るために、静かな選択をした話〜

今の時代、SNSはとても身近な存在です。

気軽に人とつながれたり、情報を手に入れられたり、便利な面がたくさんありますよね。

特にビジネスの世界では、SNSを利用し多くの人に認知してもらい集客につなげるツールとして活用するべきという風潮が広がっております。

私自身も、以前は仕事と思って毎日のようにSNSを投稿したり、誰かの投稿を見たりしていました。

そのため、今日の予約状況や健康情報の発信を積極的に心がける以外にも、出かけた際には、ちょっと良い風景や珍しい場所など、SNSに使えるようなものがないか、なんとなく探している自分がいました。

しかし、ある時ふと「この時間は私の心とからだにとって本当に必要なのだろうか?」と立ち止まるようになりました。

そして考えた末、SNSをやめるという選択をしました。

現在、整骨院の公式ホームページのブログとして健康情報や予約状況を発信したり、ごくたまに日常の内容をアップすることはしていますが、いわゆるSNS(Facebook,instagram,tiktok)などは全く利用しておりません。

ブログもSNSみたいなものでそれを続けていたら一緒じゃないの思われるかもしれませんが、全く違います。

それはブログは「他人の投稿に強制的に目がいくことや、他の人からのコメントの返信や相手や自分への「いいね」などの評価を意識すること」がないからです。

今回は、私がSNSを辞めた5つの理由について、心とからだの健康という視点も交えながらお話ししたいと思います。

① 気づかないうちに「心が疲れていた」から

仕事の投稿をしようと思ってSNSを開いていると、特に見ようと思わなくても

他の人の楽しそうな写真、ビジネスでの成功体験、キラキラした日常などが次々と流れてきます。

最初は「みんな頑張っているな」とか「素敵なところに行ってるな」とか思って見ていたはずですが

いつの間にか

・自分はまだまだ(仕事で)頑張りが足りないな

・なんで私の日常はこんなに普通なんだろう

・もっと頑張らないといけないのかな

と、無意識に人と比べている自分に気づきました。

これはとても静かで、でも確実に心を疲れさせていきます。

心が疲れると、自然と呼吸は浅くなり、からだにも余分な力が入り自律神経の乱れにもつながります。

「心の疲れは、からだに必ず現れる」

そう実感したことが、最初のきっかけでした。

② 情報が多すぎて、頭が休まらなかったから

SNSを開くと、

ニュース、健康情報、噂話、広告、炎上、誰かの意見

自分の仕事の予約状況などをアップする時に見ようと思わなくても、自然と目に入り

それらの情報は、なんとなく後からもネガティブな印象を与え脳の刺激を続けてしまいます。

これは、知らず知らずのうちに脳の疲労を引き起こします。

脳が疲れると、

・集中力が落ちる

・物忘れが増える

・イライラしやすくなる

といった変化が出やすくなります。

私自身も昨年SNSをやめるまで

「なんだか最近、考えがまとまらないな」

「些細なことで疲れるな」

と感じることが増えていました。

SNSをやめてしばらくすると、

頭の中がスーッと静かになり、

“何も考えていない時間”が心地よく感じられるようになりより仕事のことに集中することができるようになりました。

③ 「自分の時間」が奪われていると感じたから

仕事の投稿や他の人からのコメントの返信だけをするつもりが

ちょっとした時間に無意識に他人の投稿を見てしまう

5分のつもりが、気づけば30分。

その時間、本当は

・ゆっくりお茶を飲む

・余裕をもって仕事に取り組む

・観葉植物の世話をする

・ストレッチや筋トレをする

・ボーっとして脳を休ませる

・好きな趣味などに没頭する

そんな有意義な時間の過ごし方もできたはずです。

また、出かけた時もなんとなく映える写真が撮れるところを探してしまい、ゆっくりとその時間を楽しむことができなくなっていた。

SNSは「時間を奪うもの」ではありませんが、

使い方次第で、人生の大切な余白を削ってしまうことがあります。

SNSをやめてから、

・朝の時間がゆったりした

・夜の眠りが深くなった

・一日が長く感じられる

・外出先で余計なことを考えることがなくなった

そんな変化がありました。

時間に追われる感覚が減ったことで、

脳の疲れやからだの余分な緊張も自然と緩んでいきました。

④ 人の評価より「自分の感覚」を大切にしたくなったから

SNSでは、

「いいね」やコメントが、まるで“評価”のように感じられることがあります。

・いいねが少ないと不安になる

・反応がないと、間違っていたのかなと気になる

・コメントしてくれると嬉しいけど、何もないと何かさみしい

こうして、”いつの間にか「自分がどう感じたか」より、「どう見られるか」”が優先されていました。

仕事でSNSやっているだけだから、自分は「いいね」なんて全然気にしないと思っていましたが、それでも気になってしまうのが人間です。

本来、からだや心は

「他人からどう思われるか」より

「自分がどう感じているか」が何より大切です。

SNSをやめてからは、

・今日は疲れているな

・今日は気分がいいな

・今はゆっくり休みたいな

と、自分の感覚に素直に耳を傾けられるようになりました。

これは、心とからだの健康にとって、とても大きな変化でした。

⑤ 「静かな時間」がこんなにも豊かだと知ったから

SNSをやめると、

最初はなんとなく手持ち無沙汰になります。

でもそのうち、

・風の音

・鳥の声

・家の中の静けさ

・自分の呼吸

そんな「音の少ない世界」が、とても心地よく感じられるようになりました。

そして、行きたいところに行って無理に写真をとったりせず、ゆっくりその時間を過ごすことができるようになりました。

静かな時間は、

自律神経を整え、

脳と体を深く休ませてくれます。

今では、

この“静けさ”こそが、

私にとっての最高の贅沢だと感じています。

⑥SNSをやめて感じた、からだと心の変化

SNSをやめてから、私自身に起こった変化は

・眠りが深くなった

・からだの余分な緊張が減った

・気持ちが穏やかになった

・余計な焦りや不安が減った

・自分のペースで生きられるようになった

「やめた」というより、

「自分を取り戻した」

そんな感覚に近いかもしれません。

⑦SNSは悪ではない。でも「距離」はとても大切

ここまで読んで、

「じゃあSNSは全部ダメなのか?」

と思われた方もいるかもしれません。

決してそうではありません。

SNSは便利で、素晴らしい側面もたくさんあります。

大切なのは、

“使われる側”ではなく、“使う側”でいられているかどうか。

・見ていて心が重くならないか

・時間を奪われすぎていないか

・自分らしさを失っていないか

・精神的な負担になっていないか

一度、立ち止まって感じてみることがとても大切です。

⑧おわりに

SNSをやめたことで

私は「心とからだの声」が、以前よりずっと聞こえやすくなりました。

そして治療にもさらに集中できるようになり、細かなからだの変化を感じ取れるようになりました。

SNSをしないことで新しい患者さんの問い合わせなどが減るかと思っていましたが、SNSを辞めてからの方が新規の予約やお問い合わせが増えたのは想定外の嬉しい反応でした。

忙しい日々の中で、

心とからだは、静かにサインを出しています。

でも、情報に囲まれすぎると、その声はかき消されてしまいます。

もし今、

「なんとなく疲れが抜けない」

「気持ちが落ち着かない」

「自律神経が乱れている感じがする」

と感じているなら、

一度だけ、

SNSとの距離を少し見直してみるのも、

からだと心をいたわる立派なセルフケアになりますよ。

あなたの毎日が、

少しでも軽やかで、穏やかなものになりますように。

- 日常生活のからだの使い方

- 2026.01.20

からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

「特別なことはしていないのに、あちこちが痛くなる」

「年々、からだが思うように動かなくなってきた」

日々の施術の中で、こうした声をよく耳にします。

実は、からだを痛めず元気に暮らすために一番大切なことは、筋トレやストレッチ以前に、日常生活でのからだの使い方にあります。

結論から言うと、ポイントはとてもシンプルです。

それは「丁寧にからだを使うこと」 です

これを意識するだけで、からだへの負担は大きく変わってきます。

1、慌てない・急がないが、からだを守る第一歩

例えば、こんな場面に心当たりはありませんか?

・急いで立ち上がった瞬間に腰がピキッとした

・慌てて振り向いたときに首を痛めた

・急いで階段を降りて、滑ってしまい腰とおしりを痛めた

・時間ギリギリに家を出たため、慌てて転倒し怪我をした

これらはすべて「慌てた動き」が原因です。

慌てると、からだは準備ができていない状態で急な動きを強いられます。

筋肉や関節が追いつかず、無防備なところに負荷が集中し、ケガにつながりやすくなります。

立つ、座る、歩き出す。

どれも一呼吸おいてから動くだけで、からだへの負担はぐっと減ります。

2,「無理しない」は、甘えではありません

「まだ大丈夫」

「これくらいなら平気」

こうして無理を重ねている方もとても多いです。

しかし、からだは正直です。無理をすると、必ずどこかに歪みや疲労が溜まります。

・無理して重い物を持つ

・長時間同じ姿勢を続ける:草取りなど

・疲れているのに休まず動き続ける

・無理して高いところの作業をする:電球の交換など

・無理して狭い部分に手を突っ込んで取ろうとする

こうした積み重ねが、ある日突然「痛み」として表に出てきます。

無理をしないことは、怠けることではありません。

からだと相談しながら使うことが賢い選択なのです。

これらの作業を代わりにしてもらえる人がいたら、できるだけお願いすると良いでしょう。

庭の手入れ、電球の交換、換気扇やお風呂、エアコンのクリーニングなどは、少しお金を払って専門業者にお願いすることも大切です。

自分のからだを痛めてしまうと健康を長期に害して、業者にお願いするよりも経済的損失が発生してしまう場合もありますので、それを考えると業者にお願いすることは決してもったいないことではありません。

3,雑な動きが、痛みの種をつくります

雑にからだを使う、というのは例えばこんなことです。

・勢いで立ち上がる

・ドスンと座る

・腕だけで物を持ち上げる

・姿勢を気にせず作業を続ける

・ドンドンと階段を駆け下りる

一つひとつは小さなことですが、関節や筋肉には余計な力がかかっています。

特に腰・膝・肩・首は、その影響を受けやすい部分です。

動作を丁寧に行うだけで、関節のすり減りや筋肉の緊張は大きく減ります。

4,丁寧なからだの使い方が、未来の健康をつくる

からだは「今」だけでなく、「これから先」も使い続けていくものです。

今日の動き方が、5年後、10年後のからだをつくっています。

丁寧にからだを使う習慣がある方は、

・大きなケガをしにくい

・関節や筋肉への負担が少ない

・回復が早い

・年齢を重ねても動きが安定している

こうした傾向がとても強いです。

逆に、痛みが出てから慌てて対処するよりも、

痛めにくい使い方を日常から身につけることが、何よりの予防になります。

5,ストレッチや筋トレより、まずはここから

もちろん、ストレッチや筋トレも大切です。

しかし、それ以上に大切なのが「普段の動き方、からだの使い方」です。

どんなに運動をしていても、日常で雑な使い方をしていれば、からだは痛みやすくなります。

まずは、

・慌てない

・急がない

・無理しない

・丁寧に動く

この4つを意識してみてください。

それだけで、将来のからだは確実に変わっていきます。

6,からだは、丁寧に扱うほど応えてくれます

からだは消耗品ではありません。

きちんと手入れし、丁寧に使えば、長く元気に働いてくれます。

毎日のちょっとした意識が、将来の健康への大きな投資になります。

今日からぜひ、「丁寧にからだを使う」ことを意識してみてください。

あなたのからだは、きっとそれに応えてくれるはずです。

- 健康についての考え方

- 2026.01.16

小麦粉をやめてみて、また食べてみてわかった「からだの本当の反応」とは

小麦粉をやめてみて、また食べることを再開してみてわかった「からだの本当の反応」とは

昨年末、私は約1か月以上「小麦粉を一切摂らない生活」を続けていました。

パン、麺類、お菓子など、普段何気なく口にしているものの多くに小麦粉は使われています。正直、最初は「本当に続けられるだろうか」「そこまで変化があるのだろうか」と半信半疑でした。

しかし、実際に小麦粉を抜いた生活を続けてみると、からだには思っていた以上の変化がありました。

そして今年に入り、再び小麦粉を含む食品を普通に食べる生活に戻してみたことで、「抜いていた時」と「再開した後」の違いが、よりはっきりと見えてきたのです。

今回は、その実体験をもとに、小麦粉とからだの関係についてお伝えしたいと思います。

小麦粉を再開して最初に感じた変化 〜皮膚のかゆみ〜

まず一番わかりやすく現れたのが、皮膚のかゆみでした。

もともと、強いかゆみではないものの、「なんとなくムズムズする」「少しかゆい気がする」と感じることが時々ありました。

ところが、小麦粉を完全にやめていた期間中は、そのかゆみが ほぼ消えていた のです。

それが、小麦粉を再び摂るようになってしばらくすると、また同じようなかゆみを感じるようになりました。

冬場で空気が乾燥していることも影響しているとは思いますが、それを差し引いても「明らかに戻ってきた」という感覚がありました。

同じような変化は、妻にも見られました。

妻は以前から指から手の甲にかけてのかゆみに悩んでいましたが、小麦粉抜きの生活をしている間は症状がかなり落ち着いていました。

ところが再開後、また指のかゆみが出てきて、本人も「痒くてつらい」と感じるほどになっています。

胃腸の調子の違い 〜膨満感・胸焼け〜

次に感じたのは、胃腸の調子です。

小麦粉を抜いていた期間は、食後の膨満感や胸焼けが少なく、「胃が軽い」「胃腸の負担が少ない」という感覚がありました。

再び小麦粉を摂るようになると、

・食後にお腹が張る

・胃が少し重たい感じがする

・胸焼けのような不快感が出ることがある

といった症状が、少しずつ戻ってきました。

必ずしも毎回ではありませんが、「あ、今日は小麦粉を多く食べたな」という日ほど、胃腸の不調を感じやすいように思います

風邪ではないのに鼻水が出る

もう一つ意外だったのが、鼻の症状です。

風邪をひいているわけでもないのに、軽い鼻炎のような状態になり、鼻水が出やすくなりました。

小麦粉を抜いていた時期には、こうした症状はほとんど気になりませんでした。

再開後にまた出てきたことで、「鼻の粘膜の炎症とも関係があるのかもしれない」と感じるようになりました。

血液検査の結果はどうだったのか?

小麦粉を抜いている期間中に、血液検査も行いました。

結果としては、

・コレステロール値が少し下がった

・その他の数値に大きな変化はなし

というものでした。

血液検査の数値だけを見ると、「劇的な変化があった」とは言えません。

しかし、ここで大切なのは 数値に出ない体感的なからだの変化 です。

数値には出なくても、からだは確かに反応している

皮膚のかゆみ、胃腸の不調、鼻の症状。

これらは命に関わるものではないかもしれませんが、積み重なると日常生活の質を確実に下げてしまいます。

小麦粉を抜いていた時期は、

・からだが軽い

・不快な症状が少ない

・結果的に気分も安定している

という状態でした。

数値として大きな変化がなくても、からだがどう感じているかはとても重要なサインだと改めて感じました。

まとめ 〜私がまた小麦粉抜き生活を選んだ理由〜

今回の経験をまとめると、

・小麦粉を抜くことで

皮膚の炎症やかゆみが改善

鼻炎のような症状が緩和

胃腸の調子が良くなった

・血液検査の数値は大きく変わらなかった

・しかし、体調全体としてのメリットは非常に大きかった

という結果になりました。

小麦粉がすべての人に悪いわけではありません。

しかし、「自分のからだにとってどうか」という視点で見ると、私の場合は 確実に反応が出ている と感じました。

そのため、また改めて小麦粉を控える生活を続けていこうと思います。

食事は毎日の積み重ねです。

少しの意識の違いが、数週間、数か月後の体調を大きく左右します。

もし、原因のはっきりしない皮膚のかゆみや胃腸の不調、鼻の症状でお悩みの方は、一度「食べているもの」に目を向けてみるのも一つの方法かもしれません。

からだは、私たちが思っている以上に正直です。

その声に耳を傾けることが、健康への第一歩だと感じています。

小麦粉を抜いている間は米粉でパンやスイーツを焼いて食べていました。

米粉とアーモンドのゆずマドレーヌ

米粉のリンゴケーキ

米粉のアップルパイ

工夫すると小麦粉抜きでもいろいろな楽しみ方があります。

- 健康なからだは食事から

- 2025.12.08

ネギショウガ塩麹の健康効果と活用方法

ネギショウガ塩麹の健康効果と活用方法

ネギやショウガ、そして塩麹は、昔から体を整えるために使われてきた代表的な発酵・薬味食品です。

これらを組み合わせた「ネギショウガ塩麹」は、日々のごはんにちょっと足すだけで体をじんわり温め、消化を助け、免疫を整えてくれる心強い常備調味料になります。

今回は、その健康効果と、毎日の食事に取り入れやすい使い方をわかりやすくご紹介します。

■ ネギの働き

ネギには「アリシン」という成分が含まれており、これが血行を良くし、体を温める役割を担います。アリシンは疲労回復に大切なビタミンB1の吸収を助けるため、疲れやすい方や冷えによるだるさを感じる方にもおすすめです。また、ネギの香りには抗菌・抗ウイルス作用があるとされ、季節の変わり目に風邪予防として取り入れる方も増えています。

■ ショウガの働き

ショウガは“体を温める食材”の代表格です。ショウガに含まれるジンゲロールやショウガオールは、血流を高め、胃腸の動きを優しく後押ししてくれます。体が冷えて胃もたれしやすい、朝からスッキリ動けない、という方には特に効果的です。また、炎症を抑える働きもあり、関節のこわばりや喉のイガイガにも良く使われています。

■ 塩麹の働き

塩麹は「麹菌」が作り出した酵素が豊富な発酵調味料です。タンパク質やデンプンを分解する力が強く、肉や魚を漬け込むとやわらかく、旨味もぐんと増します。また、腸内環境を整える助けになるため、便通の改善や免疫力の底上げにも役立つと言われます。塩味がまろやかなので塩分量を抑えやすいのも、日常で使いやすいポイントです。

■ 三つを合わせるとどう良いの?

ネギ+ショウガ+塩麹を合わせると、それぞれの健康作用が相乗的に働きます。

-

血流改善と体温アップ

ネギとショウガはともに血行を促し、冷えからくる不調を和らげます。冷えは筋肉や関節のこり、胃腸の働きの低下、だるさなどを引き起こすため、温め効果は日常の体調管理にとても大切です。

-

消化力アップと胃腸の負担軽減

塩麹の酵素が消化を助け、ショウガが胃腸の動きを刺激します。食べすぎやすい季節でも、お腹の軽さを保ちやすくなります。

-

免疫力サポート

ネギのアリシン、ショウガのジンゲロール、そして麹菌の発酵パワーは、いずれも体の防御力に関わる働きを持っています。風邪をひきやすい方、疲れが抜けにくい方にも相性が良い組み合わせです。

-

香りと旨味で“減塩”がしやすい」

塩麹のまろやかな塩味と薬味の香りで満足感が出るため、結果として塩分を摂りすぎない食事にもつながります。

■ ネギショウガ塩麹の作り方(簡単)

■ 毎日の活用方法

1.ご飯にのせるだけ

温かいご飯に乗せると、香りが立って食欲が自然と湧きます.

2.お味噌汁やスープにひとさじ

コクが出て体も温まります。味噌の減塩にも役立ちます.

4.鶏肉・豚肉の下味に

塩麹の酵素で肉がしっとり柔らかくなり、ネギとショウガが臭みを消してくれます。焼く・蒸す・煮る、どれでも合います。

5.焼き魚の薬味として

特にサバやサンマなど青魚にぴったり。油と旨味が絡んで風味が増します。

6.豆腐や納豆にそのままのせる

簡単にタンパク質+発酵食品の組み合わせが完成し、腸にも優しい一品に。

7.鍋やうどんの薬味代わりに

寒い時期の温めごはんとして、身体がほっと緩みます。

■ こんな方に特におすすめ

1.冷えやすい、むくみやすい

2.胃腸が弱く食後に重さを感じる

3.夜と朝の体温差が大きく疲れやすい

4.風邪をひきやすい

5.減塩したいけれど味気ないのは苦手

薬味と発酵食品を合わせたこの調味料は、体の中からポカポカしやすく、気血の巡りを良くする東洋医学的な視点でもおすすめできます。

■ まとめ

ネギショウガ塩麹は、体を温め、消化を助け、免疫を整える“三拍子そろった”万能調味料です。難しいことをしなくても、日々の食事にひとさじ加えるだけで体が軽く感じられる方も多いです。とくに季節の変わり目や疲れが出やすい時期には、手作りして常備しておくと健康管理に大いに役立ちます。毎日の生活に無理なく続けられる自然のケアとして、ぜひ活用してみてください。

- 健康なからだは食事から

- 2025.11.28

グルテンフリーレシピ「きんぴらライスバーガー」

グルテンフリー生活のレシピ

きんぴらライスバーガー

小麦粉を摂らない生活をしてみると、ちょっといつもと違ったものが食べたくなります。

和食は好きなのですが、なんとなく飽きてくる感じがする時があります。

そんな時におすすめなのが「きんぴらライスバーガー」です。

「きんぴらライスバーガー」といえばモスバーガーが有名ですが、意外とご家庭でも簡単に作ることができます。

材料)

炊いたごはん 160g

※冷凍したごはんでも一度レンジであたためてから同じように作ることができました。

片栗粉 大さじ1

醤油 大さじ1/2

きんぴらは各ご家庭の味で作ってください。(人参とごぼうはいつもより細めに切った方が食べやすいと思います)

豚バラ炒めも適当にきんぴらと同じような甘辛く味付けして炒めたものを用意しておいてください。

レタス2枚ほど

作り方)

160gのごはんに大さじ1の片栗粉を入れてよく混ぜ、混ざったら醤油を大さじ1/2ほど入れてよく混ぜます。

80gのごはんを取り丸くまとめ、ラップに置きます。

その上にラップを被せてゆっくり潰すようにきれいな丸になるように広げていきます。

それを2つ作ったら、フライパンに胡麻油を適量しいて丸く広げてごはんをラップから剥がし2つ並べます。

表裏がカリッとなるまでよく焼きます。

焼けたら、少し冷ましておきます。

ある程度冷めたら、あらかじめ用意しておいた、レタス、きんぴら、豚バラ炒めを挟んで出来上がりです。

ひと手間かかりますが、カリッとした食感と焼きおにぎりのような風味がきんぴらと合わさり全く違った食べ物を食べているような感覚になり非常に美味しいのでグルテンフリー生活に飽きて来た方におすすめです。

- 健康についての考え方

- 2025.11.25

小麦粉を全く摂らない生活を始めてみて感じたこと

小麦粉を全く摂らない生活を始めてみて感じたこと

〜グルテンと体の反応について〜

最近、私自身のからだの変化を確かめるために、実験的に「小麦粉をまったく摂らない生活」 を続けています。

いわゆる「グルテンフリー生活」です。

※よしりんの4毒抜き<4毒:小麦粉、甘いもの、乳製品、植物性油を完全に抜くということ >ではありません。

小麦粉を使った食べ物は昔に比べて本当に身近になり、パン、麺類、お菓子、揚げ物の衣など、気づかないうちに一日の多くのカロリーを小麦が占めていることがあります。

その一方、皆さんもご存知の通り、小麦に含まれる グルテン というタンパク質は、ときに体にさまざまな影響を与えることがあります。

今回は、実際に小麦を断ってみて感じたことや、東洋医学・身体の仕組みから見た小麦の影響などをまとめてみました。

「小麦を完全にやめたほうがいい」という話ではなく、ひとつの「体験談」として読んでいただければと思います。

■ 小麦に含まれる「グルテン」とは?

グルテンは小麦粉に水を加えてこねる過程でできるタンパク質で、パンのふくらみやもちっとした食感を生み出す“主役”です。

しかし、このグルテンは人によっては次のような影響を引き起こすことがあります。

①腸の炎症を起こしやすくする

②リーキーガット(腸漏れ)を引き起こす原因になる場合がある

③皮膚トラブル(湿疹、痒み)の一因になる

④頭痛やだるさ、集中力低下につながることも

⑤情緒の不安定(イライラしやすい)

もちろん全員がこうなるわけではありません。

しかし、最近では「グルテン感受性」という、アレルギーではないが体が反応してしまうタイプの方も増えていると言われています。

■ 小麦をやめて感じたことやからだの変化

小麦を食べない生活を始めると、まず気づくのは とにかく世の中の食品の中に小麦製品がいかに多いか ということです。

パン、うどん、パスタ、ラーメン、ピザ、カレーのルウ、天ぷらやフライの衣、クッキー、お菓子などなど

気を抜くとすぐ小麦にぶつかります。

そばも10割そば以外は小麦粉が多く使われていますし、市販の米粉パンにも小麦粉がかなり入っています。

それらを気をつけて見極め小麦粉の入った食品を食べないようするのは、最初のうちは結構たいへんですが慣れてくるとそれほど苦痛でもありません。

そんな生活を数週間続けると、私の場合は次のような変化がありました。

① 胃腸の調子が良くなる

私自身もともと胃腸が弱く食べすぎると胸焼けや不快感を感じることもありましたが、食事をしたあとの「胃の重さ」が明らかに減り、食後の眠気も少なくなりました。

胃腸の調子が悪いとよくゲップが出ていたのですが、それもなくなりました。

② 肌の調子が良い

少し乾燥肌と軽いかゆみがでることがありましたが、これが落ち着いた感じがあります。

これは、妻の方が実感が大きかったようで、手の指に長年皮膚科にもかかっていて治ったり再発したりをくりかえしていた皮膚の痒みがあったのですが、小麦粉を摂らなくなって痒みやかぶれが全くなくなったと喜んでいました。

③ イライラ・モヤモヤが減る

もともとイライラしたりすることはあまりありませんでしたが、気持ちが落ち着き余裕ができたせいか、以前やろうと思っていたけどめんどうに感じてできなかったことなどを積極的にできるようになりました。

④ 疲れにくい

体の炎症が減ると、慢性疲労の回復が早くなったと感じます。

もちろん、すべての変化が小麦をやめたことだけの影響とは言い切れません。

しかし、自分の体が何に反応しやすいのかを知る意味で、とても有意義な期間になっています。

■ 東洋医学から見た「小麦」と体の関係

小麦は本来、悪い食べ物ではなく、心を落ち着けたり体力を補う面もあります。

しかし、現代では

・品種改良されすぎている

・精製されすぎている

・食べる量が多すぎる

・添加物と一緒に摂っている

などの理由で、「脾(消化吸収)」に負担がかかりやすくなっています。

その結果、

・だるい

・頭が重い

・冷えやすい

・湿疹が繰り返す

・眠りが浅い

などの症状として現れることがあります。

■ 小麦をやめるメリットとデメリット、注意点

〈小麦を抜くメリット〉

・腸が休まり炎症が落ち着く

・肌の状態が良くなる

・全身のだるさが軽減

・血糖値の乱れが減る(パンや麺は急上昇しやすい)

〈小麦を抜く時のデメリットや注意点〉

・小麦をやめると食事が偏りやすい

・食事の幅が狭くなるので、ストレスになったり生活の質が下がったように感じる

・家族と食事が合わなくなる場合もある(家族との理解が必要)

・完全にゼロにする必要はない

一番大切なのは「自分の体の声を聴くこと」です。

■ 小麦抜き生活は誰でも試せる「体質チェック」

完全にやめる必要はありませんが、

2〜3週間だけ「小麦ゼロ」で過ごしてみる と、自分の体質がよく分かります。

「なんだか調子が良い」「痛みやかゆみなどが明らかに減った、なくなった」と感じれば、小麦が体への負担になっていた可能性があります。

逆に「特に変わらない」なら、小麦にそれほど気にしなくてよもよいタイプかもしれません。

■ まとめ

小麦抜き生活をしてみて感じたのは、

体は想像以上に“食べ物の影響”を受けている

ということです。

小麦が悪いという話ではなく、

現代の食生活では「知らないうちに小麦を取りすぎている」ことが問題なのかもしれません。

もし慢性的な体の重さ、肌荒れ、疲れ、眠りの質の悪さに悩んでいる方がいたら、

一度だけでも「小麦抜き生活」を試してみる価値はあると思います。

体は正直です。

食べるものを変えるだけで、驚くほど調子が変わることがあります。

辞めることによってデメリットを感じさせないぐらい症状が改善した、不調が治ったという方は完全に小麦粉を摂らない生活を続けるのも良いと思います。

あまり変わらない、それ以上にストレスが大きくなりすぎるというのであれば、将来的な体への負担を考えて控えめにすることを心がけて、小麦粉とうまく付き合うというのでも良いと思います。

次回は「グルテンフリー中におすすめの食材」「代替メニュー」などもご紹介します。

- 日常のブログ

- 2025.11.22

京都の園部町にあります「龍穏寺」に行ってきました

- 首の痛み

- 2025.11.17

首の痛みで「頚椎の間が狭い」と言われました。これって脊柱管狭窄症ですか?

首の痛みで「頚椎の間が狭い」と言われました。これって脊柱管狭窄症ですか?

「首が痛くて病院に行ったら、レントゲンで“頚椎と頚椎の間が狭くなっていますね”と言われました。

これは脊柱管狭窄症なんでしょうか?」

こうした質問を患者さんから受けることはとても多いです。

確かに“間が狭い”と聞くと、「脊柱菅狭窄症で神経が圧迫されているのでは?」「もう治らないのでは?」と不安になりますよね。

でも実は、「頚椎の間が狭い=脊柱管狭窄症」ではありません。

その違いを正しく理解することが、今後の対処法を考えるうえでとても大切です。

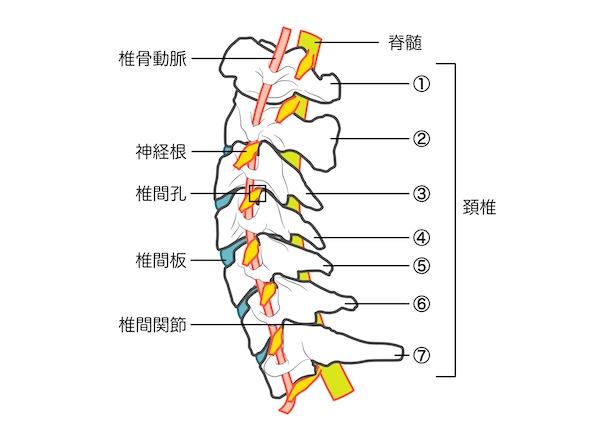

■ まず、頚椎の構造を簡単に知っておきましょう

首の骨(頚椎)は7つの骨が積み重なってできています。

その骨と骨の間には「椎間板」というクッションのような軟骨があり、衝撃を吸収しながら、首をしなやかに動かせるようにしています。

ところが、年齢とともにこの椎間板の水分が減り、少しずつ薄くなっていきます。

その結果、レントゲンで見ると「椎間の隙間が狭くなっている」ように見えるのです。

この状態は、いわば“老化現象”のひとつ。

膝の軟骨がすり減るのと同じように、首の椎間板も少しずつ変化していくのは自然なことなのです。

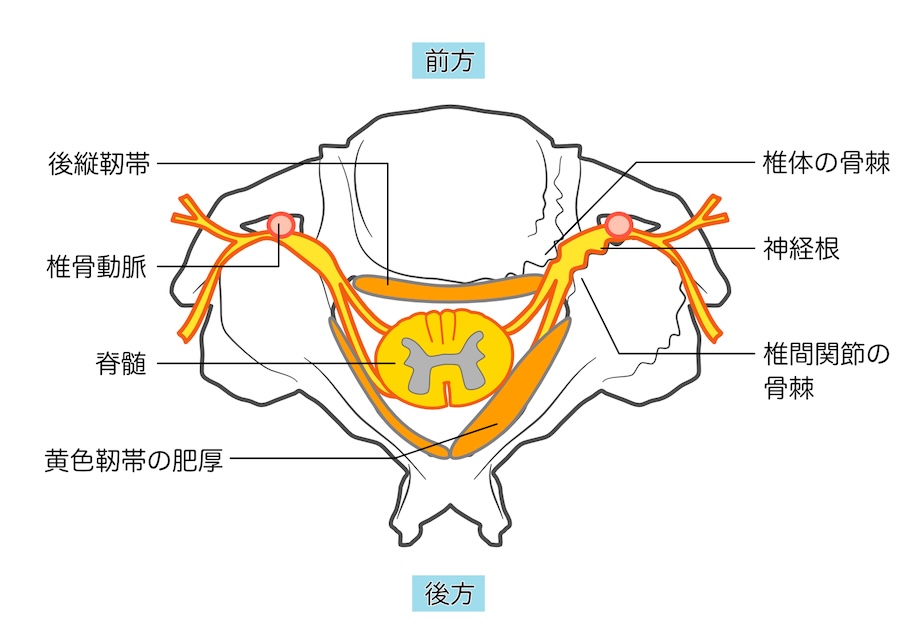

■ 「間が狭い」と「脊柱管狭窄症」はどう違うの?

脊柱管狭窄症というのは、骨や椎間板、靱帯などが変形して「神経の通り道(脊柱管)」が狭くなり、

その中を走る神経や脊髄が圧迫されることで、しびれや痛み、運動障害などの症状が出る状態を指します。

脊柱管とは上から見ると三角の見える神経の通り道で、年齢に伴う靭帯の骨化や頚椎の変形により狭くなることがあります。

このようにCTやMRIで輪切りの映像でしかわからない部分ですので、レントゲンの検査だけで脊柱菅狭窄症かどうかはわからないと言えます。

一方、「頚椎と頚椎の間が狭い」というのは、レントゲン上で緩衝材である椎間板が少し薄く見えているという“形の変化”を示しているだけで、必ずしも神経が圧迫されているわけではありません。

つまり

「頚椎と頚椎の隙間が狭い」=年齢の伴う構造の変化

「脊柱管狭窄症」=神経の通り道である脊柱管が狭くなり神経の圧迫による症状

という違いがあるのです。

■ では、どんな症状があると注意が必要?

次のような症状がある場合は、神経の圧迫が起きている可能性があります。

1)首から肩、腕、手にかけてのしびれや痛み

2)手の細かい動きがしにくい(ボタンが留めにくい、箸が使いづらいなど)

3)首を後ろに反らすと痛みやしびれが強くない

4)腰椎の狭窄症の場合、歩くと脚がしびれてきて、少し休むとまた歩ける(間欠性跛行)

このような症状がある場合は、MRI検査を受けると神経の圧迫の有無がよりはっきり分かることがあります。

MRIでは椎間板や神経の状態まで映るため、「単なる隙間の狭さ」か「神経の圧迫」かを見極めることができるのです。

■ では、どう対処すればいいの?

もし痛みやしびれが強くなければ、まずは日常生活の中で首への負担を減らすことが大切です。

例えば、以下のようなポイントを意識してみてください。

① 姿勢を見直す

スマホやパソコンを長時間使うと、首が前に出て“ストレートネック”のような姿勢になりがちです。

頭の重さは約5kgもありますから、それを前に突き出した状態で支えるのは首に大きな負担になります。

背筋を伸ばし、あごを軽く引く姿勢を心がけましょう。

② 同じ姿勢を続けない

PCの作業や本を読んでいる時などでも、15分〜30分に一度は軽く首や肩を動かすようにしましょう。

血流が良くなるだけでも、筋肉のこわばりが和らぎます。

③ 枕の高さを調整する

高すぎる枕は首を不自然に曲げてしまい、朝起きたときの首のこりや痛みの原因になります。

仰向けに寝たときに、首の後ろが軽く支えられる程度の高さ(思っているより低め)が理想です。

④ 軽いストレッチや体操を取り入れる

首や肩甲骨をゆっくり動かすストレッチは、筋肉をやわらげ、血流を改善します。

ただし、急に首を回したり、痛みが出る方向に動かすのはNGです。

■ 鍼灸・整体でできるサポート

鍼灸や整体では、首や肩まわりの筋肉の緊張を緩めるたりバランスを整えたりすることで、

神経や血管の圧迫をやわらげ、自然な動きを取り戻すお手伝いができます。

特に、首の痛みは“首そのもの”だけが原因とは限りません。

背中・肩甲骨・腰など、全身のバランスが崩れることで首に過剰な負担がかかっているケースも多いのです。

そのため、局所だけをマッサージするよりも、

「姿勢」「筋肉の連動」「呼吸の深さ」などを含めて全体的に整えることが大切です。

■ 心配しすぎないことも大事

レントゲンで「間が狭い」と言われても、それは“年齢なりの変化”であることがほとんどです。

40代、50代を過ぎると、多くの方に見られる自然な状態です。

大切なのは「画像の見た目」ではなく、「実際にどんな症状があるか」です。

痛みやしびれが軽いのに、必要以上に不安になってしまうと、

そのストレスが筋肉を緊張させ、かえって症状を悪化させることもあります。

不安になったときは、一度冷静に体の状態を見直してみましょう。

・寝不足や疲れが続いていないか

・姿勢が悪くなっていないか

・運動不足になっていないか

そうした小さな要因を整えるだけでも、痛みがぐっと軽くなることはよくあります。

■ まとめ

「頚椎の間が狭い」と言われると、不安になる方は多いですが、

それ自体は“病気”ではなく、年齢とともに起こる自然な変化のひとつです。

もし、しびれや強い痛みが続くようなら一度MRIで詳しく調べることをおすすめしますが、

ほとんどの場合は、姿勢の改善・ストレッチ・生活習慣の見直しで十分対応できます。

そして、何よりも大切なのは「怖がりすぎないこと」。

体は、正しい使い方をしていけば、必ず自分で回復する力を持っています。

「狭い」と言われても、焦らず、あわてず、

少しずつ体を整えていくことが、本当の意味での“改善”につながります。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 次へ

- カテゴリー

- 腰痛

- 肩こり

- 膝痛

- 自律神経の乱れ

- 腰部脊柱管狭窄症

- 症例報告

- 活動報告

- 外反母趾

- ストレッチ

- 運動方法

- 肘の痛み

- 首の痛み

- 日常生活のからだの使い方

- 姿勢について

- 健康についての考え方

- 手の痛み

- 足の痛み

- 指の痛み

- ダイエット

- むくみ

- しびれ

- 足がつる

- こころの健康

- 健康なからだは食事から

- お店紹介

- 日常のブログ

- アーカイブ

- 2026.1

- 2025.12

- 2025.11

- 2025.10

- 2025.9

- 2025.8

- 2025.7

- 2025.6

- 2025.5

- 2025.4

- 2025.3

- 2025.2

- 2025.1

- 2024.12

- 2024.11

- 2024.10

- 2024.9

- 2024.8

- 2024.7

- 2024.6

- 2024.5

- 2024.4

- 2024.3

- 2024.2

- 2024.1

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.9

- 2023.8

- 2023.7

- 2023.6

- 2023.5

- 2023.4

- 2023.3

- 2023.2

- 2023.1

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.10

- 2022.9

- 2022.8

- 2022.7

- 2022.6

- 2022.5

- 2022.4

- 2022.3

- 2022.2

- 2022.1

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.9

- 2021.8

- 2021.7

- 2021.6

- 2021.5

- 2021.4

- 2021.3

- 2021.2

- 2021.1

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.9

- 2020.8

- 2020.7

- 2020.6

- 2020.5

- 2020.4

- 2020.3

- 2020.2

- 2020.1

アクセス

〒666-0112

兵庫県川西市大和西4丁目3−16

- お電話でのお問い合わせ・ご予約は

- 072-743-2232

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

- ※水曜日、木曜日、日曜日、祝祭日は休みです

- BLOG一覧

- 2026/01/24私がSNSをやめた5つの理由

- 2026/01/20からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

- 2026/01/16小麦粉をやめてみて、また食べてみてわかった「からだの本当の反応」とは

- 2025/12/08ネギショウガ塩麹の健康効果と活用方法

- 症状別メニュー

- 腰痛の治療

- 腰部脊柱管狭窄症

- 変形性膝関節症の治療

- 肩こりの治療

- 五十肩の治療

- 休診日カレンダー

| 2026年2月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 2026年3月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||