- 日常生活のからだの使い方

- 2026.01.20

からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

「特別なことはしていないのに、あちこちが痛くなる」

「年々、からだが思うように動かなくなってきた」

日々の施術の中で、こうした声をよく耳にします。

実は、からだを痛めず元気に暮らすために一番大切なことは、筋トレやストレッチ以前に、日常生活でのからだの使い方にあります。

結論から言うと、ポイントはとてもシンプルです。

それは「丁寧にからだを使うこと」 です

これを意識するだけで、からだへの負担は大きく変わってきます。

1、慌てない・急がないが、からだを守る第一歩

例えば、こんな場面に心当たりはありませんか?

・急いで立ち上がった瞬間に腰がピキッとした

・慌てて振り向いたときに首を痛めた

・急いで階段を降りて、滑ってしまい腰とおしりを痛めた

・時間ギリギリに家を出たため、慌てて転倒し怪我をした

これらはすべて「慌てた動き」が原因です。

慌てると、からだは準備ができていない状態で急な動きを強いられます。

筋肉や関節が追いつかず、無防備なところに負荷が集中し、ケガにつながりやすくなります。

立つ、座る、歩き出す。

どれも一呼吸おいてから動くだけで、からだへの負担はぐっと減ります。

2,「無理しない」は、甘えではありません

「まだ大丈夫」

「これくらいなら平気」

こうして無理を重ねている方もとても多いです。

しかし、からだは正直です。無理をすると、必ずどこかに歪みや疲労が溜まります。

・無理して重い物を持つ

・長時間同じ姿勢を続ける:草取りなど

・疲れているのに休まず動き続ける

・無理して高いところの作業をする:電球の交換など

・無理して狭い部分に手を突っ込んで取ろうとする

こうした積み重ねが、ある日突然「痛み」として表に出てきます。

無理をしないことは、怠けることではありません。

からだと相談しながら使うことが賢い選択なのです。

これらの作業を代わりにしてもらえる人がいたら、できるだけお願いすると良いでしょう。

庭の手入れ、電球の交換、換気扇やお風呂、エアコンのクリーニングなどは、少しお金を払って専門業者にお願いすることも大切です。

自分のからだを痛めてしまうと健康を長期に害して、業者にお願いするよりも経済的損失が発生してしまう場合もありますので、それを考えると業者にお願いすることは決してもったいないことではありません。

3,雑な動きが、痛みの種をつくります

雑にからだを使う、というのは例えばこんなことです。

・勢いで立ち上がる

・ドスンと座る

・腕だけで物を持ち上げる

・姿勢を気にせず作業を続ける

・ドンドンと階段を駆け下りる

一つひとつは小さなことですが、関節や筋肉には余計な力がかかっています。

特に腰・膝・肩・首は、その影響を受けやすい部分です。

動作を丁寧に行うだけで、関節のすり減りや筋肉の緊張は大きく減ります。

4,丁寧なからだの使い方が、未来の健康をつくる

からだは「今」だけでなく、「これから先」も使い続けていくものです。

今日の動き方が、5年後、10年後のからだをつくっています。

丁寧にからだを使う習慣がある方は、

・大きなケガをしにくい

・関節や筋肉への負担が少ない

・回復が早い

・年齢を重ねても動きが安定している

こうした傾向がとても強いです。

逆に、痛みが出てから慌てて対処するよりも、

痛めにくい使い方を日常から身につけることが、何よりの予防になります。

5,ストレッチや筋トレより、まずはここから

もちろん、ストレッチや筋トレも大切です。

しかし、それ以上に大切なのが「普段の動き方、からだの使い方」です。

どんなに運動をしていても、日常で雑な使い方をしていれば、からだは痛みやすくなります。

まずは、

・慌てない

・急がない

・無理しない

・丁寧に動く

この4つを意識してみてください。

それだけで、将来のからだは確実に変わっていきます。

6,からだは、丁寧に扱うほど応えてくれます

からだは消耗品ではありません。

きちんと手入れし、丁寧に使えば、長く元気に働いてくれます。

毎日のちょっとした意識が、将来の健康への大きな投資になります。

今日からぜひ、「丁寧にからだを使う」ことを意識してみてください。

あなたのからだは、きっとそれに応えてくれるはずです。

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.09.12

靴底の外側ばかりすり減っていませんか?

靴底の外側ばかりすり減っていませんか?

「回外足」(かいがいそく)について知っておきましょう

突然ですが、ちょっとチェックしてみましょう!

□ 靴底が外側ばかり極端に片寄って減っている

□ 足をそろえて立つと両ひざの間がひらく

□ 足の長さが違う気がする

□ 足が疲れやすい・足裏が筋ばっている

□ 片足で立ちづらい

□ 足首をねんざしやすい

いくつも当てはまる方は、足の着き方に「くせ」があるかもしれません。

このような足のつき方になる方は「回外足(かいがいそく)」になっている可能性が高いです。

1)「回外足(かいがいそく)」ってなに?

「回外足」とは、 足の外側ばかりに体重がかかる足のクセ のこと。

立った時に後ろから見ると、かかとが外に倒れていて、親指(母趾)が見えやすいのが特徴です。

通常の歩き方でも、足は

「かかと → 外側 → 親指側」へと体重移動しています。

ところが回外足では、外側ばかりに重心が残ってしまい、親指側にスムーズに体重移動できません。

その結果…

①靴底が外側ばかり減る

②足が疲れやすい

③ねんざしやすい

④足首やひざ、腰に負担がかかる

といったトラブルにつながります。

2)回外足になる原因

①足首のねんざ後のクセ

②筋肉のバランスの崩れ(すねの筋肉がかたい/外側の筋肉が弱い)

③股関節や骨盤のゆがみ

④生まれつきの足の形

※病気やけがの影響で起きる回外足もあるため、強い痛みや変形がある場合は整形外科で相談しましょう。

3)回外足が続くと起こりやすい不調

①足の外側やかかとの痛み

②足底筋膜炎(かかとの痛み)

③外くるぶし周りの炎症

④ひざの内側の痛み(変形性ひざ関節症)

⑤腰痛

4)自分でできる対策

①ストレッチ

-

すねの前側(前脛骨筋)、内側(後脛骨筋)のストレッチ

-

足裏をほぐしてアーチを柔らかく保つ

② 筋トレ

足の外側の筋肉(腓骨筋)を鍛える

③ 靴・インソールの工夫

-

クッション性の高い靴

-

足の外側ばかり減らないようなインソール(外側が高いインソール)を整形外科で作成してもらいバランスを補う

4)まとめ

回外足は「病気」ではありませんが、放っておくと足首・ひざ・腰にまで影響することがあります。

「靴底が外側ばかり減るな…」と思ったら、早めにセルフケアや専門家のチェックを受けましょう。

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.05.19

あなたの眼、疲れていませんか〜慢性的な眼精疲労の危険性と対処法〜

あなたの眼、疲れていませんか?

〜慢性的な眼精疲労の危険性と対処法〜

「最近、目がしょぼしょぼする」

「夕方になると視界がかすむ」

「スマホを見ていると目が痛くなる」

そんな症状、思い当たることはありませんか?

今、多くの方がスマートフォンやパソコン、タブレットを見る時間が長くなっています。

その結果、慢性的に目の疲れ=“眼精疲労”がたまっている人が非常に増えているのです。

一時的な疲れ目ならまだしも、これを放っておくと、思わぬ不調につながることも。

今回は、慢性的な眼精疲労の危険性と、すぐにできる対処法についてお話しします。

■ 眼精疲労とは?

まず、「目が疲れる」といっても、実は2つの状態があります。

•「疲れ目」(一時的な目の疲労)

•「眼精疲労」(慢性的な目の機能低下)

「疲れ目」は、休息や睡眠を取ることで比較的すぐに回復します。

しかし「眼精疲労」は、目だけでなく、頭痛・肩こり・吐き気・集中力低下など全身の不調をともなうことがあり、しっかり対策をしなければ改善しません。

■ なぜ目が疲れるの?

目が疲れる原因には、以下のようなものがあります

•長時間スマホやPCを見続ける

•近くのものばかり見る(ピント調節筋の酷使)

•写真や動画を探すために上下にスクロールする画面を長く見てしまう

• 瞬きの回数が減る(目が乾く)

•姿勢が悪い(首・肩こり→眼精疲労)

•照明や画面の明るさが合っていない

•メガネ・コンタクトの度数が合っていない

特にスマートフォンの画面は小さく、集中してのぞきこむ姿勢になりがち。

これが目や首に負担をかけ、自律神経のバランスも乱れてしまうのです。

■ 慢性化するとどうなるの?

慢性的な眼精疲労は、次のような不調を引き起こす可能性があります:

•肩こり・首こり

•頭痛(緊張型・片頭痛)

•睡眠の質の低下

•自律神経の乱れによるめまい・吐き気

•集中力・判断力の低下

また、40代以降になると老眼のはじまりとも重なり、目の不調がさらに感じやすくなります。

「最近よくつまずく」「文字がかすむ」といったサインにも注意が必要です。

■ 眼精疲労を防ぐ7つの対処法

ここからは、日常生活の中で実践できる対処法をご紹介します。

① 画面を見続けない

スマホやパソコン作業は「1時間に1回は5分休憩」を目安にしましょう。

遠くの景色をぼーっと見たり、軽く目を閉じるだけでも効果があります。

② まばたきを意識する

集中していると、まばたきが減り目が乾きやすくなります。

1分間に10〜15回はまばたきするよう意識しましょう。

③ ホットタオルで目を温める

蒸しタオルや市販のホットアイマスクを目にあてると、目の周りの血流がよくなり、疲労回復効果があります。

1日1回、寝る前などに試してみてください。

④ 姿勢を見直す

猫背でスマホをのぞき込む姿勢は首や肩に大きな負担がかかります。

背筋を伸ばして、スマホの画面はクッションなどを置いてなるべく顔の正面に持ってきましょう。

⑤ 照明を調整する

部屋が暗いままでスマホを見ると、目に強い負担がかかります。

適度な明るさと、画面の輝度を調整しましょう。

どうしても暗い部屋で使用しなければいけない時は必ずスマホの画面をナイトモード(暗めの明るさ)に調整するようにしましょう。

⑥ 目の体操を取り入れる

・上下左右に眼球をゆっくり動かす

・遠くと近くを交互に見る(ピント調節)

などの目のストレッチもおすすめです。

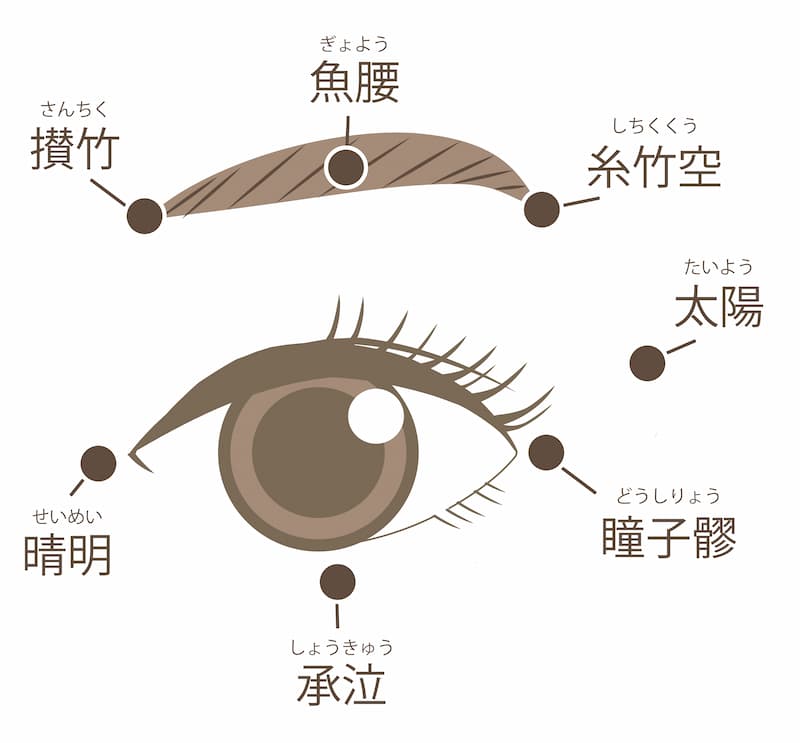

⑦ 目の周りのツボ押し

目の周りのツボを両手の中指の先で軽くタッチし、あまり力を入れずにぐるぐる回してみましょう。

これらをやさしく刺激してあげることで、血流が改善し筋肉の緊張も緩和しますので眼精疲労が軽減されます。

⑧目薬をさす

市販の眼精疲労の目薬をさしてみましょう。

眼の栄養を補給したり、血流を改善する効果により眼精疲労が軽減されます。

※あまりにひどい場合は、何か眼の病気が隠れている場合もありますので眼科を受診するようにしましょう

■ 最後に:目のケアも“毎日の習慣”に

眼精疲労は、目の使い方に注意すれば防げるものです。

逆に、毎日目を酷使し続けると、いずれ大きな体調不良につながってしまいます。

まずは「今の自分の目、疲れていないかな?」と立ち止まって気づいてあげることが大切です。

そして、毎日の生活にちょっとした「目の休憩」や「姿勢の見直し」を取り入れていくことが、将来の健康にもつながっていきます。

当院でも、目の疲れに関するご相談や、首肩まわりのケアなどをおこなっています。

目の疲れがなかなか取れないという方は、気軽にご相談くださいね。

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.05.17

「左手を使おう!」がもたらす驚きのメリット

「左手を使おう!」がもたらす驚きのメリット

◯はじめに

あなたは「スマホ操作」「ドアノブを回す」「歯を磨く」「箸を持つ」

これらの動作、全て右手で行っていませんか?

実は、利き手と反対の手を意識的に使うことで、私たちは多くの恩恵を受けられます。

今回は左手を使うこと(右利きの方対象)がもたらす8つのメリットと、日常生活で簡単に実践できるトレーニング方法をご紹介します。

◯なぜ「反対の手」を使うべきなのか?

脳科学が証明する「両手使い」の効果

神経科学の研究によると、非利き手を使うことで大脳の新しい神経回路が形成され、脳の可塑性(かそせい:変化する能力)が高まることが分かっています。特に前頭葉の活性化が期待でき、創造性向上や認知機能の維持に効果的です。

◯左手を使う8つのメリット

1. 脳の活性化

・左右の脳バランスが改善

・認知症予防効果(約30%の神経細胞が新たに活動開始)

・集中力と記憶力の向上

2. 創造性アップ

・アーティストの28%が両手使いを実践(調査による)

・新しい発想が生まれやすくなる

・問題解決能力が向上

3. スポーツパフォーマンス向上

・両手を使う競技(テニス、バスケなど)で有利

・身体の左右バランスが整う

・反応速度が向上

4. 怪我や病気への備え

・利き手が使えない状況に備えられる

・脳卒中のリハビリがスムーズに

・「もしも」の時(右手を怪我した時、麻痺が残った時)の生活クオリティ維持

5. ストレス軽減

・新しい挑戦による達成感

・脳内のBDNF(脳を活性化する物質)が増加

・マインドフルネス効果(今この瞬間に集中し精神を安定させる)

6. 器用さの向上

・最初は難しいが1ヶ月で約60%のスキル向上

・細かな運動機能が発達

・両手の協調運動能力アップ

7. 日常生活の効率化

・同時に複数の作業が可能(例:左手で混ぜながら右手で計量など)

・時間短縮効果

・マルチタスク能力の向上

8. からだの負担軽減

◯今日から始める「左手トレーニング」

ステップ1:初心者向け(1週間目)

・歯磨き

・マウス操作

・TVのリモコン操作

・ドアノブを回す

ステップ2:中級者向け(2-3週間目)

・スマホ操作(特にスクロール)

・箸やフォークの使用

・文字書き(まずは大きな字から)

・ボタンかけ

◯効果を倍増させる5つのコツ

1. 毎日1つ新しい動作を追加:少しずつチャレンジを増やす

2. 鏡を見ながら練習:視覚フィードバックで上達が早まる

3. 失敗を楽しむ:最初の2週間は上達曲線がほぼ横ばい

4. 利き手をポケットに:強制的に左手を使う環境を作る

5. 記録をつける:上達の過程を動画や日記で記録

◯科学的エビデンス:研究で明らかになった事実

ハーバード大学の研究(2019年)によると、1日30分の非利き手使用を8週間続けたグループは:

- 創造性テストのスコアが平均42%向上

- 問題解決速度が23%向上

- 記憶力テストの結果が17%改善

また、東京大学高齢社会総合研究機構の調査では、両手を使う習慣がある高齢者は認知機能テストの成績が良好で、転倒リスクも低いことが確認されています。

◯こんな人は特に効果的!

□ 最近物忘れが気になる

□ 新しいアイデアが欲しい

□ スポーツのパフォーマンスを上げたい

□ 将来の健康が心配

□ 仕事の効率を向上させたい

□ 子供の脳発達を促したい(※子供の脳は特に可塑性が高い)

□姿勢が偏っている(片方の肩が下がっている、側弯がある)

◯注意点と安全対策

・ハサミやナイフなど危険を伴う作業は十分に注意して行う

・痛みや違和感がある場合は中止

・文字書きは肩こりに注意(姿勢を正して)

・最初は時間がかかることを受け入れる

・利き腕を完全に使わないのではなく、バランスよく使う

左手を使うことは、脳への適度な刺激になります。

最初は不便に感じるかもしれませんが、2週間も続ければ確実な変化を実感できるでしょう。

特に40代以降の方には、認知機能維持の観点からもおすすめです。

「脳は使えば使うほど発達する」という神経可塑性の原理を活用しない手はありません。

今日から、ちょっとずつ左手を積極的に使ってみませんか?

きっと数年後には大きな変化がからだに起こっていることと思います。

◯おわりに

「非利き手を使う」という小さな習慣が、想像以上の大きな変化をもたらすかもしれません。

新しいことに挑戦するワクワク感、できなかったことができていく喜びは、人生に新鮮な風を吹き込んでくれます。

まずは歯ブラシを左手に持ち替えることから、あなたの「両手生活」を始めてみてください。

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.05.12

歩いていてよくつまずく原因と対策について

歩いていてよくつまずく原因と対策について

「何もない所でつまずく」は、体からのサインかもしれません

最近、「特に段差もないのにつまずくようになった」「ちょっとしたことでよろける」と感じる方が増えてきています。

実際、来院される方の中にも「転倒が心配になってきた」「足が思うように出ない」と不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。

今回はつまずきやすくなる原因と、その対策についてわかりやすくお話しします。

どうしてつまずきやすくなるのか?

◯つまずく原因はひとつではなく、いくつかの要素が組み合わさって起こることが多いです

① 足の筋力低下

特につま先を持ち上げる「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」という筋肉が弱ると、

歩く時につま先が上がらず、ちょっとした段差や地面の凹凸に引っかかってつまずいてしまいます。

また、太もも「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」の筋力が落ちると足がしっかり上がらず、歩幅も小さくなりがちです。

冬の寒い時期あまり運動をしなかった方、外に歩きにいかなかった方は筋力が全体的に弱ってきており

暖かくなってよく動くようになり、つまづくことが多いことに気がつく人も多いと思います。

② 姿勢やバランス感覚の低下

猫背や骨盤の歪みがあると、重心が前に傾きやすくなり、ふらつきが出やすくなります。

また、年齢を重ねることで、体のバランスを保つ「体幹の筋肉」が衰えてしまい、安定した歩行が難しくなることもあります。

③ 足の裏の感覚の鈍さ

糖尿病や脊柱菅狭窄症の方などに多く見られる「足裏の感覚低下」も、つまずきの原因になります。

地面の感触が感じにくくなることで、歩く時の反応が遅れ、つまずきやすくなってしまいます。

④ 視力や注意力の低下

目が悪くなってくると、道路のちょっとした段差に気づきにくくなります。

また、スマホを見ながら歩いたり、考えごとをしていて注意が散漫になっていることも、つまずきの原因になります。

◯つまずきを予防するための対策

では、どうすればつまずかずに、安全に歩けるようになるのでしょうか?

ここでは、今日から始められる簡単な対策をご紹介します。

① 足首・足指の体操を毎日コツコツ

つま先をしっかり上げる筋肉「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」 を鍛えることで、つまずきにくくなります。

おすすめは「足首の上げ下げ運動」や「足指じゃんけん(グー・チョキ・パーの形に動かす体操)」です。

テレビを見ながらでも簡単にできますので、習慣にすると良いですよ。

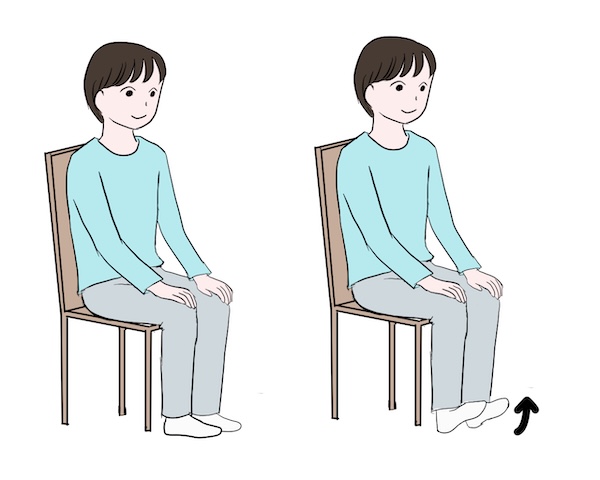

② 軽いスクワットや体幹トレーニング

太ももやお腹周りの筋肉を鍛えることで、歩くときの安定感が増します。

特におすすめなのは、「椅子に座る→立つ」を繰り返すスクワット。

1日10回を目安に、無理のない範囲で行いましょう。

また、「片足立ち(できれば目を閉じて)3分」も、バランス感覚のトレーニングになります。

③ 靴選びにも注意を

靴底がすり減っていたり、サイズが合っていない靴を履いていると、歩きにくさや不安定さにつながります。

かかとがしっかりしていて、足の甲をしっかりホールドできるタイプの靴を選ぶのがおすすめです。

スリッパやサンダルは、転倒リスクが高いのでご注意ください。

④ 姿勢を見直そう

歩くときに目線が下がって猫背になっていませんか?

背筋を伸ばして、目線を5〜10メートル先に向けるだけで、重心が安定しやすくなります。

姿勢が整えば、自然と歩幅も広がり、つまずきにくくなりますよ。

◯つまずきが多い=「転倒リスク」が高まっているサイン

「ちょっとつまずいただけだから大丈夫」と思っていても、何度も繰り返している方は要注意。

つまずきやすい状態を放っておくと、いずれ「転倒 → 骨折 → 寝たきり」につながる恐れもあります。

特に高齢者の方は、骨が弱くなっていることも多く、転倒ひとつで大きなけがにつながりやすいため、早めの対策がとても大切です。

杖を使う、歩行器を使うなど、その人のからだの状態に合った対策が必要になってきます。

◯迷ったときは専門家に相談を

「筋力の低下なのか、姿勢の歪みなのか、自分ではよくわからない…」という方も多いと思います。

当院では、姿勢や歩き方のチェック、バランス検査なども行っております。

また、鍼灸や整体で筋肉の緊張をゆるめたり、体のバランスを整えることで、つまずきにくい体づくりのサポートも可能です。

◯まとめ

歩くことは、毎日の生活の基本です。

だからこそ「最近つまずきやすいな」と感じたら、それは体からの大切なサインです。

「年だから仕方ない」とあきらめず、できることから少しずつ見直してみましょう。

今日も安全に、気持ちよく歩けるように、あなたの体を整えていきましょうね。

いつでもご相談をお待ちしております。

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.04.22

ガーデニングを楽しむ際に気をつけたい「体の使い方」や「姿勢」について

暖かくなってきてガーデニングや畑仕事をしたくなる季節なってきましたね

この時期庭いじりが楽しくて

ついつい夢中になってしまう

という方も多いのではないでしょうか?

植物に触れることは心の癒しにもなり

とても素晴らしい時間です。

しかしその一方で

体を痛めて来院される方が増えるのもこの時期の特徴です

今回は、ガーデニングを楽しむ際に気をつけたい「体の使い方」や「姿勢」についてお伝えします

◯同じ姿勢が続くと体に負担がかかる

ガーデニングでは、「しゃがむ」「中腰になる」「腕を伸ばす」といった動作を長時間続けがちです。

これらの姿勢は、腰や膝、肩に大きな負担をかけてしまうことがあります。

特に注意したいのが次のようなケース:

•長時間しゃがんで草取りをする → 腰痛・膝痛の原因に

•中腰のまま花の植え替えをする → 腰を痛めやすい

•高い場所の枝を切る → 肩や首に負担がかかる

「まだ大丈夫」「もうちょっとだけ」と無理をしてしまうと、後から痛みが出てくることがよくあります。

◯ガーデニング中に気をつけたいポイント

1.こまめに休憩をとる

30分に1回は立ち上がって、軽く背伸びや足のストレッチをしましょう。

血流が良くなり、筋肉のこわばりを防ぎます。

2.姿勢を意識する

しゃがむ時は、できるだけ腰を落とすようにして背中を丸めすぎないように。

足を広めにして、両手でバランスを取ると安定します。

3.道具を活用する

膝をつかずに座れるガーデニングチェアや、長めの草抜き道具などを使うと、体への負担を軽減できます。

4.日差しと水分にも注意

日差しの強い日は帽子をかぶり、こまめに水分補給を忘れずに。

特に気温が上がり始める春先は、知らないうちに軽い熱中症になることもあります。

◯ガーデニングは心にも体にもやさしく

「庭いじりをして気持ちはスッキリしたのに、体がバキバキで翌日寝込んだ」

そんなことになってはもったいないですよね。

ガーデニングは本来、自然と向き合いながら体と心を整える素敵な時間です。

無理なく、心地よく続けるためにも、日頃の体のケアと、正しい姿勢を意識することが大切です。

もしガーデニング中に「腰が痛い」「膝がつらい」「肩が上がらない」といった症状が出てきたら、それは体からの“注意信号”かもしれません。

放っておかず、早めのケアをおすすめします。

当院では、ガーデニングで疲れた体の調整や、姿勢指導なども行っております。

気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね。

「柔道整復師 鍼灸師 齋藤 守監修」************************

あなたも

「はやく本来の自分をとりもどしたい」

「自分のやりたいことをおもいっきりやりたい」

「家族や職場の人に迷惑をかけたくない」

「根本的な原因から治したい」

とお考えではないでしょうか?

そんなあなたのお気持ちにしっかりと寄り添い

こころとからだのバランスを整え

根本治癒に導く施術を行っております

完全予約制 自費整体治療専門

齋藤鍼灸整骨院

電話 072ー743ー2232

受付時間 9:00〜13:00

15:00〜20:00

休診日 水曜日、木曜日、日曜日、祝日

ホームページ

#こころとからだが軽くなるブログ

#ガーデニング

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.03.28

転倒の原因と対策について 〜高齢者の安全を守るために〜

最近高齢の方で転倒による怪我が増えております。

今日は転倒の原因と対策についてお伝えしようと思います。

転倒の原因と対策について 〜高齢者の安全を守るために〜

高齢になると、転倒しやすくなる方が多くなります。転倒は、骨折や頭部外傷の原因となり、その後の生活に大きな影響を及ぼすこともあります。特に、大腿骨や背骨の骨折は寝たきりにつながる可能性があるため、注意が必要です。

今回は、転倒の主な原因と対策について詳しくご紹介します。

転倒の主な原因

1. 筋力やバランス能力の低下

加齢により足腰の筋力が衰え、バランスを取ることが難しくなります。特に、太ももやふくらはぎの筋肉が弱ると、踏ん張る力が低下し、つまずきやすくなります。

2. 視力の低下

白内障などで視力が低下してくると、段差や障害物を見落としやすくなり、転倒のリスクが高まります。特に暗い場所では足元が見えにくくなるため、注意が必要です。

3. 関節の柔軟性の低下

年齢とともに関節が硬くなり、スムーズに足を上げることが難しくなります。そのため、ちょっとした段差でもつまずきやすくなります。

4. 持病や薬の影響

高血圧や糖尿病、パーキンソン病などの病気により、めまいやふらつきが起こることがあります。また、一部の薬(降圧剤や睡眠薬など)には、副作用としてふらつきが出ることがあるため注意が必要です。

5. 環境要因

自宅内の段差や滑りやすい床、コード類の放置、敷物のめくれなども転倒の原因になります。特に夜間、暗い廊下や階段でつまずくケースが多いです。

転倒を防ぐための対策

1. 筋力を維持する

毎日の軽い運動が、転倒防止に役立ちます。スクワットやつま先立ち運動、ウォーキングなどを取り入れて、足腰の筋力を維持しましょう。

おすすめは片足立ち運動です。

やり方は何か支えを持って片足で30秒から1分間立った状態を維持する。

これを各間に1分の休憩をして3回行う。(1分片足立ち→1分休憩→1分片足立ち→1分休憩→1分片足立ち)

2. 視力のチェックを定期的に行う

定期的に眼科で検査を受け、必要に応じて適切なメガネを使用しましょう。

高齢者の方の場合、転倒して顔を打撲する方も多くみられますので、転倒した際、壊れて怪我しにくいような素材のメガネを選ぶのがよいでしょう。

白内障がある方は定期的に診察を受け、進行している場合は早めに手術を受けるようにしましょう。

3. 関節を柔らかくするストレッチを行う

簡単なストレッチを毎日続けることで、関節の動きをスムーズに保ち、つまずきにくくなります。

特にふくらはぎの筋肉や足首の関節が硬くなると、つま先が上がりにくくなりつまずきやすくなりますので、ふくらはぎを伸ばすストレッチをするようしましょう。

ふくらはぎのストレッチはアキレス腱を伸ばす方法と同じで片足を前に出して少し膝を曲げ、はずみをつけずじわっと15秒ぐらい伸ばすようにしましょう。

4. 薬の影響を確認する

服用している薬がふらつきの原因になっていないか、かかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

5.クッション材の入った生地の服や帽子を着用する

転倒した時に起こる怪我の防止のために、クッション材の入った厚手の上着を着るようにしたり、クッション素材の入った帽子をかぶるようにする。

6. 自宅の環境を見直す

①段差のある場所には手すりを設置する。

② 廊下や階段は明るく照らし、夜間の移動には足元灯を活用する。

③滑りやすい床には滑り止めマットを敷く。

④敷物はしっかり固定し、コード類はまとめて足元に置かない。

⑤特にビニール袋や広告で滑って転倒することも多いので、足元に何か落ちていたらすぐに拾うようにする。

まとめ

転倒は高齢者の生活の質を大きく左右する問題ですが、日常の工夫や対策によって大きく防ぐことができます。特に筋力の維持や住環境の見直しは、転倒予防において重要なポイントです。ご自身やご家族の安全のために、できることから始めてみましょう。

「柔道整復師 鍼灸師 齋藤 守 監修」

当院でも、転倒予防のためのストレッチや体のケアについてご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

************************

あなたも

「はやく本来の自分をとりもどしたい」

「自分のやりたいことをおもいっきりやりたい」

「家族や職場の人に迷惑をかけたくない」

「根本的な原因から治したい」

とお考えではないでしょうか?

そんなあなたのお気持ちにしっかりと寄り添い

こころとからだのバランスを整え

根本治癒に導く施術を行っております

完全予約制 自費整体治療専門

齋藤鍼灸整骨院

電話 072ー743ー2232

受付時間 9:00〜13:00

15:00〜20:00

休診日 水曜日、木曜日、日曜日、祝日

ホームページ

#こころとからだが軽くなるブログ

#今日の名言

#転倒予防

- 日常生活のからだの使い方

- 2025.03.10

「ギックリ背中の原因とその対策」

みなさんおはようございます(^^)/

いつもお読みいただきありがとうございます

兵庫県川西市にあります「姿勢とからだの使い方の専門家 齋藤鍼灸整骨院」 院長の齋藤 守です

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日3月10日(月)のご予約状況です

本日のご予約もいっぱいになりました

ご予約の変更などで当日に空きがでる場合もございます。

当日の施術を希望される方はLINEまたはお電話にてお問い合わせください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当院に来られている多くの患者さんが

「自分のからだの使い方がすごく偏っていたことに気づいた」

そして

「教えられた姿勢のポイント意識するだけですごく楽に生活できるようになった」

と教えてくれます

そんな気づきの輪が広がっています

いつも沢山のご縁をいただき感謝しております

*************************

今日の言葉は

”痛みなくして得るものなし”

〜ウィリアム・ペン〜

◇

楽な道ばかりを選んでいては

大きな成果は得られません

困難や挫折を乗り越えることで

人は強くなり価値のあるものを手にすることができるということですね

◇

今日もあなたにとって素敵な一日になりますように(^^)/

*************************

◇

寒暖の差が激しいこの時期ギックリ腰やギックリ背中になる方が増えています

今回は「ギックリ背中の原因とその対策」について詳しく解説します。

ギックリ背中の原因とその対策

あなたは「ギックリ背中」という言葉を聞いたことがありますか?ギックリ腰ほど有名ではありませんが、突然の強い背中の痛みに襲われる症状です。

日常生活の何気ない動作で発症しやすく、痛みが数日から一週間ほど続くこともあります。

1)ギックリ背中の原因

ギックリ背中は、主に背中の筋肉や筋膜が急激に損傷を受けることで起こります。その原因には以下のようなものがあります。

①急な動作や無理な姿勢

急な動作や無理な姿勢例えば、急に振り向いたり、無理な姿勢で物を持ち上げたりすることで、筋肉が強く引き伸ばされ、損傷を受けることがあります。

②筋肉の疲労や柔軟性の低下

筋肉の疲労や柔軟性の低下長時間同じ姿勢を続けたり、運動不足が続くと、背中の筋肉が硬くなり、ちょっとした動作でも痛めやすくなります。

③冷えや血行不良

冷えや血行不良冷房の効いた部屋で長時間過ごしたり、寒い季節に筋肉が冷えることで血行が悪くなり、筋肉が固まりやすくなります。

④ストレスや自律神経の乱れ

ストレスや自律神経の乱れ精神的なストレスが続くと、無意識に背中の筋肉が緊張し、負担がかかります。その結果、突然の痛みとして現れることがあります。

2)ギックリ背中の対策

ギックリ背中を防ぐためには、日頃からのケアが重要です。次のような対策を意識しましょう。

①適度なストレッチと運動

適度なストレッチと運動背中の柔軟性を保つために、肩甲骨周りや背中のストレッチを習慣にしましょう。また、ウォーキングや軽い筋トレも効果的です。

普段動かしていないところは、自然と固くなって来る場合もあります。ラジオ体操などで日頃から全身いろいろなところを動かすようにしましょう。

②正しい姿勢を意識する

正しい姿勢を意識するデスクワークや長時間の運転など、同じ姿勢が続く場合は、こまめに姿勢を変えたり、ストレッチを挟むようにしましょう。

猫背になっていたり骨盤が後ろに傾き過ぎていても、背中の緊張が強くなります。姿勢を意識するとともに、20分に一度は動くようにしましょう。

③負担のない動きを意識する

物を持ち上げる時、無理な姿勢で持ち上げず、一番楽な位置にからだを移動してから、からだ全体を使って持ち上げるようにしましょう。

手先だけで持ち上げようとするとギックリ背中になる場合があります。

④体を冷やさないようにする

寒暖の差が大きくなる春先は、朝と昼、夕方の気温の差が大きくなりますので、服装に気をつけましょう。

燃料光熱費が気になる方も多いかもしれませんが、それで体調を崩しのもよくありません。寒い時期はしっかりと暖房を入れるようにしましょう。

⑤ストレス管理を心がける

ストレス管理を心がけるヨガや深呼吸、趣味の時間を持つことで、心身の緊張を和らげることができます。リラックスする時間を意識的に作りましょう。

ストレスが多い方は自分で背中が張ってきているということに気づかない方も多いので、リラックスして自分のからだに意識を向けることも大切です。

※今まさにぎっくり背中になって困っている方へ

1)程度によって様々ですが、ちょっと動くだけでつらい場合は、まず安静にし深呼吸しましょう。

ゆっくり深呼吸しているだけでも緊張が和らいで、少し楽に動けるようになってくる場合があります。

2)痛くない範囲でストレッチをしてみましょう。痛みのある周りの筋肉(例えば肩周り)のストレッチをしてみましょう。

もし、痛い部分に手が届くようでしたら、その部分を手で押さえながらストレッチをしてみましょう。

これをするだけでも随分動きやすくなると思います。

注意:背中の痛みが強い時、痛い部分にカイロを貼って温めたりしないようにしましょう。炎症が強くなり余計に痛みが取れにくくなる場合があります。

お風呂に入って全身を温めるのは大丈夫ですが、その部分だけシャワーで温めることもやめましょう。

3)まとめ

ギックリ背中は突然の強い痛みを伴うため、できるだけ予防を心がけることが大切です。日頃のストレッチや姿勢の改善、冷え対策をしっかり行い、背中の健康を守りましょう。

もし痛みがひどい場合は、無理をせずお気軽にご相談ください。

************************

あなたも

「はやく本来の自分をとりもどしたい」

「自分のやりたいことをおもいっきりやりたい」

「家族や職場の人に迷惑をかけたくない」

「根本的な原因から治したい」

とお考えではないでしょうか?

そんなあなたのお気持ちにしっかりと寄り添い

こころとからだのバランスを整え

根本治癒に導く施術を行っております

完全予約制 自費整体治療専門

齋藤鍼灸整骨院

電話 072ー743ー2232

受付時間 9:00〜13:00

15:00〜20:00

休診日 水曜日、木曜日、日曜日、祝日

ホームページ

#こころとからだが軽くなるブログ

#今日の名言

#ギックリ背中

- カテゴリー

- 腰痛

- 肩こり

- 膝痛

- 自律神経の乱れ

- 腰部脊柱管狭窄症

- 症例報告

- 活動報告

- 外反母趾

- ストレッチ

- 運動方法

- 肘の痛み

- 首の痛み

- 日常生活のからだの使い方

- 姿勢について

- 健康についての考え方

- 手の痛み

- 足の痛み

- 指の痛み

- ダイエット

- むくみ

- しびれ

- 足がつる

- こころの健康

- 健康なからだは食事から

- お店紹介

- 日常のブログ

- アーカイブ

- 2026.1

- 2025.12

- 2025.11

- 2025.10

- 2025.9

- 2025.8

- 2025.7

- 2025.6

- 2025.5

- 2025.4

- 2025.3

- 2025.2

- 2025.1

- 2024.12

- 2024.11

- 2024.10

- 2024.9

- 2024.8

- 2024.7

- 2024.6

- 2024.5

- 2024.4

- 2024.3

- 2024.2

- 2024.1

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.9

- 2023.8

- 2023.7

- 2023.6

- 2023.5

- 2023.4

- 2023.3

- 2023.2

- 2023.1

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.10

- 2022.9

- 2022.8

- 2022.7

- 2022.6

- 2022.5

- 2022.4

- 2022.3

- 2022.2

- 2022.1

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.9

- 2021.8

- 2021.7

- 2021.6

- 2021.5

- 2021.4

- 2021.3

- 2021.2

- 2021.1

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.9

- 2020.8

- 2020.7

- 2020.6

- 2020.5

- 2020.4

- 2020.3

- 2020.2

- 2020.1

アクセス

〒666-0112

兵庫県川西市大和西4丁目3−16

- お電話でのお問い合わせ・ご予約は

- 072-743-2232

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |

- ※水曜日、木曜日、日曜日、祝祭日は休みです

- BLOG一覧

- 2026/01/24私がSNSをやめた5つの理由

- 2026/01/20からだを痛めずに元気で暮らすために大切なこと

- 2026/01/16小麦粉をやめてみて、また食べてみてわかった「からだの本当の反応」とは

- 2025/12/08ネギショウガ塩麹の健康効果と活用方法

- 症状別メニュー

- 腰痛の治療

- 腰部脊柱管狭窄症

- 変形性膝関節症の治療

- 肩こりの治療

- 五十肩の治療

- 休診日カレンダー

| 2026年2月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 2026年3月 | ||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||